Luigi Manzione_Architettura o Potere?

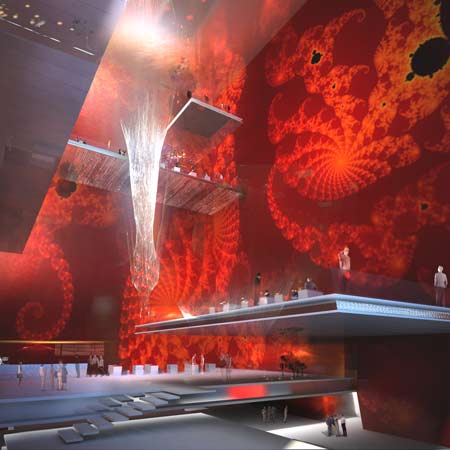

Jean Nouvel, Tour Signal, Paris

Le recenti vicende giudiziarie che vedono coinvolte alcune figure emergenti della scena architettonica italiana ripropongono all’attenzione il rapporto tra architettura e potere. Quando ci si deciderà a costruire una sociologia (o socioeconomia) dell’architettura, sul tipo di quella dell’arte e della letteratura, sarà forse possibile esaminare con maggiore distacco certi processi e pratiche. Sebbene siano oggi amplificati dai riverberi della cronaca, questi processi e pratiche, è bene precisarlo fin d’ora, rientrano in quel campo di ricerca, piuttosto che nell’architettura intesa come disciplina, con un suo statuto teorico e una sua profondità storica.

Sarà necessario quindi ricollocarli nel contesto entro cui hanno avuto luogo. Ma qual è questo contesto? Nell’attuale società dello spettacolo e del simulacro, l’architettura si riduce ad un grande paradosso, segnato da una progressiva divaricazione tra aspirazioni (degli attori e delle committenze) e realtà. Da un lato, l’architetto (più o meno di successo) è assimilato ad una firma e, come tale, il suo operato è richiesto in quanto tessera essenziale di quel vasto mosaico che è la mediatizzazione globale. Dall’altro, l’architettura viene vista come pura operazione cosmetica e decorativa: l’impronta autoriale – la griffe – deve riaffermare e rinforzare il senso del brand per il quale lavora. Deve creare promozione e seduzione, non importa quali siano i mezzi, le tecniche, i linguaggi, dal momento che oggi tutto sembra disponibile e legittimo.

Il paradosso risiede nella contraddizione tra i due termini: l’apparente onnipotenza dell’archistar deve fondarsi sulla sostanziale marginalità dell’architettura, sulla obbedienza alle regole del mercato (che l’archistar, o aspirante tale, può solo illudersi di cooperare a stabilire). La marginalità diffusa dell’architetto all’inizio del terzo millennio è quasi obbligatoria, ben diversa da quella consapevole e scelta, quale si ritrova ad esempio nella figura di Frederick Courtland, immaginario architetto inglese operante nella Parigi degli anni ’30-’40 del XIX secolo, tratteggiata da Richard Sennett in Palais-Royal.

Se questo è il contesto, l’architettura appare sempre più produzione di minoranze per minoranze. L’opera architettonica non è più, come nella profezia di Edoardo Persico, “sostanza di cose sperate”, ma direi piuttosto speranza di cose: di riconoscimento, anche materiale, di esposizione (o sovraesposizione) mediatica, di accreditamento in un sistema di produzione e di scambio (materiale e simbolico). Tutto ciò senza tralasciare che, presso la maggioranza degli operatori del settore – difficile oggi parlare di “architetto” senza ramificazioni di competenze – l’opera architettonica è speranza di pura sopravvivenza.

Il tutto si svolge, ovviamente, all’interno della logica del mercato e delle sue regole, precise e inflessibili. Al di là dell’architettura come marketing e produzione di landmarks, al di là dei limiti di questo universo che si vuole levigato, pacificato e inoffensivo, sembra esserci ormai solo una terra incognita, o divenuta tale. Vittorio Gregotti si interroga nel suo ultimo libro sulla liquefazione dell’architettura.ii Questa liquefazione è sotto gli occhi di tutti (il che non significa sia inutile discuterne); quella terra incognita è invece celata ai più, a partire dagli architetti (ma temo pure a chi si accosta all’architettura, da studente o da semplice osservatore). Senza negare l’importanza di confrontarci – come progettisti, storici, critici, ma anche come cittadini e amministratori – sulla perdita di effettualità e di senso dell’architettura nell’epoca del mercato globale (e delle sue crescenti disuguaglianze), credo sia necessario avviare una riflessione proprio su quella terra incognita. È lì, infatti, che vive ancora il nucleo duro dell’architettura intesa come disciplina e non come semplice plug-in dell’impresa. È da lì che occorre ripartire per tentare di ridare un senso al nostro operato di architetti. Per ricostruire la “dignità” – parola ambigua, ma talvolta necessaria – del nostro lavoro come progetto di trasformazione ed espressione di significati e di rappresentazioni, e non come pura ratifica dell’esistente, in tutte le sue implicazioni culturali, politiche e sociali.

Non mi aspetto ripercussioni significative dalla risoluzione per via giudiziaria di situazioni di degrado professionale (e deontologico). La realtà in cui operano oggi gli architetti in Italia è strutturalmente critica e, pertanto, difficilmente potrà essere in qualche misura scalfita da puntuali “chiarimenti” di quel tipo. Il disagio, quello vero, colpisce la maggioranza degli operatori, come si vede bene scorrendo il rapporto sulla progettazione architettonica in Italia realizzato dal CRESME per conto del Consiglio nazionale degli architetti: in tale condizione è del tutto irrilevante parlare dei casi di qualche figura emergente, se non – come dicevo all’inizio – nell’ottica di una sociologia dell’architettura, ancora tutta da scrivere.

Ciò che è invece non più rimandabile è cominciare a rimboccarsi le maniche per ricostruire una dignità dell’architettura – un suo essere qualcosa di più del puro ornamento – a partire dalla riflessione sui suoi fondamenti; sulle ragioni, le possibilità e i limiti del suo farsi in uno stato di grande difficoltà e incertezza come l’attuale. Per far sì che l’architettura investa in qualcosa di più (e di meno) di una produzione di minoranze per minoranze, è necessario iniziare ad operare da una condizione di resistenza nei confronti di ciò che si configura oggi come il sistema dell’architettura in quanto promozione e seduzione. Resistenza che, per citare un esempio recente, mi sembra di poter rilevare nelle posizioni politiche del paesaggista Gilles Clément e dell’architetto Patrick Bouchain, esposte nell’ultimo numero della rivista francese Criticat.

Dopo esserci pericolosamente allontanati sull’orizzonte della pura rappresentazione scambiata per realtà, sarà utile pensare ad un “ritorno al reale”. Bisogna partire dalla rimessa in questione dei temi essenziali, invece di puntare tutto sull’ossessione della presenza mediatica, invece di ridurre i significati complessi e plurali dell’architettura a slogans di accesso immediato (e conseguenze nulle), il che peraltro accresce la marginalità dell’architettura stessa. Occorre, insomma, cominciare a chiedersi fino a quando potremo restare a guardare con ammirazione il grande schermo delle fictions architettoniche legittimate dal mercato, e illuderci che in esse risieda il senso del fare architettura.

1_R. Sennett, Palais-Royal, New York, Knopf, 1987 (trad. it. Milano, Feltrinelli, 1988)

2_V. Gregotti, Contro la fine dell’architettura, Torino, Einaudi, 2008

3_Il mercato della progettazione architettonica in Italia, Milano, Il Sole-24 Ore, 2008

4_V. i testi raccolti da Pierre Chabard e Bernard Marrey in Criticat, n. 2, 2008, pp. 77-97.