Maurizio Giufrè_Effetti di simulazione sulla laguna

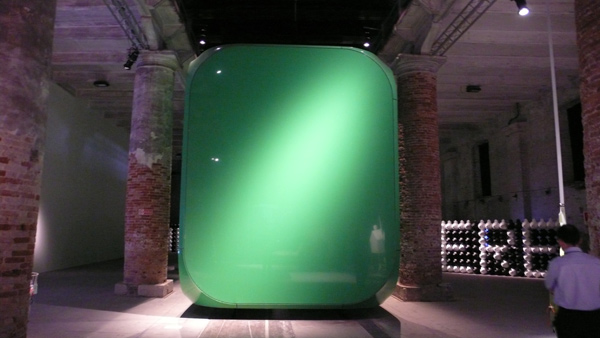

L’installazione di Massimiliano “Fuffas” Fuksas all’Arsenale

Potrebbe apparire controcorrente, o più semplicemente originale. Eppure, visitando l’Arsenale per proseguire al Padiglione Italiano, la Biennale di Aaron Betsky mostra molte ambiguità sulle quali è bene ragionare. A dispetto delle dichiarazioni del neodirettore e del presidente Paolo Baratta quell’«oltre il costruito» del titolo della mostra, Out There. Architectur e Beyond Building , non si «interroga» criticamente sul significato dell’architettura contemporanea, ma le offre piuttosto un’occasione mondana di rappresentarsi secondo un copione sempre uguale a se stesso. Prendiamo per iniziare l’invenzione delle installazioni-manifesto. L’idea non è insolita perché venne già proposta da Paolo Portoghesi per la discussa «Strada Novissima» che inaugurò nel 1980 la prima manifestazione del settore architettura. Sono trascorsi quasi trent’anni, ma l’interesse di contrastare l’«idolatria dell’edificio» (Baratta) ha lo stesso segno di allora, quando per affermare il postmodernismo si accusava l’architetto «demiurgo» personificato nell’ideologia del movimento moderno.

L’assenza dell’ortodossia

È pur vero che è difficile oggi per gli architetti sognarsi di riproporre i collage stilistici come quelli di Charles Moore o Ricardo Bofill. L’accusa, però, al progetto moderno come ortodossia normalizzante li accomuna entrambi. Se è vero che il postmodernismo è scomparso dalla circolazione, come scrisse Bruno Zevi, all’indomani della mostra sul decostruttivismo del MoMa nel 1988, sono diffusi comportamenti e valori propri della «condizione postmoderna». In questa prospettiva la Biennale di Betsky accoglie l’architettura culturalmente egemone della tarda modernità dove, per dirla con Zygmunt Bauman, non «può esserci innovazione, né può esserci eresia, poiché è assente l’ortodossia». Betsky ha chiesto agli architetti di essere creativi come se questi avessero smesso di «immaginare» dopo quei pastiches storicisti. E loro hanno scandagliato i codici congegnando spazi o modellando figure complesse e insolite: questa è la tendenza corrente, come testimoniano le architetture costruite e sparse in diverse parti del mondo di Zaha Hadid, Jacques Herzog e Pierre de Meuron, Coop Himmelb(l)au, Frank Gehry, Massimiliano Fuksas o Ben Van Berkel (Un Studio) che Betsky non rinuncia ad avere in mostra in quanto «architetti sperimentali». Così, man mano che si procede nel percorso espositivo, ci si convince di quanto sia risultato vano invitare gli architetti a «rifiutarsi di costruire» o inutile dichiarare di prendere le distanze dal fenomeno delle archistar salvo ricorrere ai loro capricci architettonici dopo averne preso le distanze.

Immagini estetizzanti

All’Arsenale, accostati tra loro, sono presenti tutti i generi di «esperimenti», da quelli digitalizzati e fluidi (Asymptote) a quelli decostruiti e sconnessi (Gehry), da quelli minimali e luminosi (UNStudio) a quelli frammentati e incoerenti (Coop Himmelb(l)au), senza dimenticare quelli ludico-ecologici (Greg Lynn), in un susseguirsi di immagini, come già abbiamo visto altre volte in laguna, ma con abbondanti effetti scenografici. Non occorre essere appassionati lettori di Frederic Jameson o di Jürgen Habermas per accorgersi che l’architettura subisce, fagocitata dal sistema delle arti, l’identico trattamento che il mercato riserva a qualsiasi produzione della «società dello spettacolo». Nella Biennale di Betsky l’architettura depotenzia i suoi riferimenti con il sapere tecnico-scientifico e industriale e si riduce a immagini estetizzanti in movimento, a esercitazioni di varia multimedialità.

Come accade per l’arte si ricorre alla novità per la novità: sia essa il più dissonante volume nel paesaggio (Totan Kuzembaev) sia il più incongruo spazio nella città (Zaha Hadid). Così facendo il visitatore può attendersi di tutto e il contrario di tutto in un susseguirsi di stranezze di cui non è facile comprendere le ragioni della gratuità delle affermazioni teoriche, lette in catalogo, che le sostengono. È inutile ricercarle nei principi di utilità sociale o di necessità perché ogni proposta architettonica è tesa a riprodurre se stessa come realtà e non a comprendere l’altro da sé. Alla fine assistiamo al solo efficace effetto della simulazione nella pura accezione che ne diede Jean Baudrillard. Altra cosa dal «coltivare» l’utopia e dal «desiderio di rappresentare le condizioni della modernità» come Betsky vorrebbe farci intendere. Ne è un esempio l’installazione di Diller & Scofidio: un verso goffo delle numerose Venice che ci fa rimpiangere la loro palafitta meccanica che sul lago di Neuchâtel scompariva da getti nebulizzati d’acqua. Nelle intenzioni del neodirettore le installazioni-manifesto vorrebbero creare «momenti di tregua» all’interno della proliferazione edilizia. Con l’impiego del graphic design e della modellazione computerizzata si rappresenterebbero architetture idonee a resistere alla cultura del consumo, senza accorgersi, al contrario, che queste vi partecipano a tutti gli effetti riproducendola a ogni istante. Esiti scontati quando si crede che la politica è implicita all’architettura, il cui successo si misura con il grado di consenso che riesce a raggiungere; quando si rinuncia agli ideali di emancipazione; e quando, infine, si crede che una superiore razionalità (tutta architettonica) è pronta a comprendere le contraddizioni e il disagio del presente mentre si disperde nella futilità delle sue movenze.

[Maurizio Giufrè]

L’articolo è stato scritto per Il manifesto il 12 settembre 2008