Marco Del Francia_Giorgini: la natura come modello

Schizzi di studio per una scultura gioco, Baratti 1957

Inserire il lavoro di Vittorio Giorgini in un ben determinato filone architettonico o in una qualche classificazione ben definita non è compito facile: ci troviamo di fronte infatti ad una personalità poliedrica, i cui interessi spaziano da campi apparentemente lontani o tangenziali all’architettura in senso stretto, a studi di architetture caratterizzate da solidi e ineccepibili aspetti statici, correttamente considerati (cioè tenendo bene in vista l’essenza “dell’arte edificatoria”). Il principale sviluppo della ricerca dell’architetto fiorentino si basa da ormai quarant’anni sulla convinzione che l’uomo, attraverso lo studio e l’osservazione delle strutture naturali, possa sviluppare strumenti e modelli edilizi affini alla natura stessa. Questo, per Giorgini, non significa ipotizzare strutture morfologicamente uguali a quelle naturali, né volere organizzare all’interno di esse la vita dell’uomo, ma pervenire, attraverso queste cognizioni, ad uno stadio di progettazione che, utilizzando i ‘suggerimenti’ morfologici e soprattutto geometrici che derivano dalle strutture naturali, possa consentire varie forme spaziali, con possibilità e potenzialità di forti economie costruttive, attraverso l’invenzione di un linguaggio architettonico ‘libero’ da restrizioni geometriche convenzionali (basate per lo più su modelli ortogonali). L’approccio verosimilmente metodico e sistematico che Giorgini adotta nella sua formulazione progettuale, in conformità al principio del “funzionamento vitale” delle strutture naturali, rappresenta indubbiamente una caratteristica molto personale e autonoma che gli permette di rimanere saldamente e quasi ‘strutturalmente’ su un terreno di ricerca pressoché univoco, allo scopo di raggiungere una morfologia architettonica eventualmente innovativa e libera da schematismi.

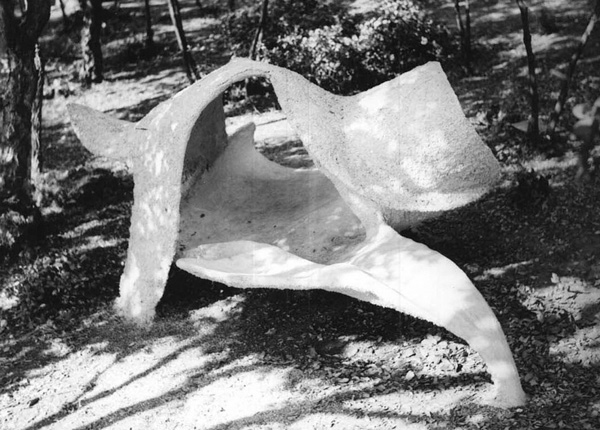

Scultura gioco in rete e cemento, Baratti 1957

La conseguenza di tale approccio si evidenzia in una ricerca così intensa e concentrata, quasi unidirezionale, che, a volte, sembra sfociare nel campo di proposte architettoniche trasgressive e al limite dell’utopia, se considerate dal punto di vista di elementi e contenuti propri dell’abitare. Il percorso di ricerca di Giorgini sembra dunque alternare, a momenti di studio prettamente teorico sulla tecnica e sulla statica strutturale, occasioni progettuali in cui l’intento essenziale ha il proposito, da parte dell’architetto, di mirare all’applicazione di principi geometrici ‘scoperti’ attraverso la sua ricerca condotta con assiduità e chiamata, originalmente, “Spaziologia”. Nel tentativo di esplicare più precisamente i contenuti di questa che, per Giorgini, vuole ‘diventare’ una disciplina dalla quale partire per la definizione di un linguaggio architettonico garante di innovazione tecnologica, è possibile, spesso, scontrarsi con deduzioni teoriche e astratte (alle quali perviene, mano a mano, il progettista), molto soggettive e generalmente prive di fondamenti realizzativi se consideriamo le esigenze funzionali del mercato e le sue capacità produttive immediate. Questo modo di analizzare la progettazione partendo da riformulazioni geometriche e statiche, hanno portato Vittorio Giorgini verso un percorso di ricerca isolato e per certi aspetti sterile, in quanto contraddistinto da conclusioni dottrinali che potrebbero sembrare fuorvianti rispetto alla cultura architettonica a cui siamo abituati.

L’intento di Giorgini è quello di contribuire, ottimisticamente, attraverso le sue concezioni architettoniche, alla risoluzione, in termini edilizi, dei problemi sociali del moderno abitare, adottando fiduciosamente «… tecnologie avanzate, utilizzando il pensiero deduttivo e il metodo scientifico ed esprimendo l’integrità della struttura e del materiale, rimanendovi fedele». E’ per questo, probabilmente, che Vittorio Giorgini viene definito, da Aldo Castellano, come «… una di quelle rare figure di architetti ricercatori di tradizione pre-rinascimentale che ancora sopravvivono nel panorama internazionale spesso dominato da estremismi formalistici».

L’interesse di Vittorio Giorgini verso i comportamenti delle strutture esistenti in natura, viste come delle tecniche di costruzione e di funzionamento, comincia precocemente negli anni Cinquanta, quando ancora non si parlava di bionica. E’ probabile che a sollecitare maggiormente la sua curiosità verso questo ‘ramo’ sia stato inizialmente la visione di certe opere che i maestri del Moderno cominciavano allora a proporre. Scintille di un ‘nuovo’ linguaggio formale, non euclideo, che, andando a vedere nelle cronache del panorama architettonico, erano state innescate da personaggi quali, tra gli altri, Le Corbusier il quale, ritrattando il “modulor”, con la Cappella di Ronchamp (progettata tra il ’50 e il ’53 e inaugurata nel 1955), si liberava in un colpo solo dai dogmi del Movimento Moderno; Eero Sarineen che, nel 1956, progettava un nuovo spazio organico con il TWA terminal a New York; Enrico Castiglioni, il quale concretizzava le sue ricerche plastico-spaziali con il Santuario di Sant’Anna (1957); Luciano Baldassarri che precocemente, con un vero atto creativo, inventava una continuità spaziale con la “Plastica pubblicitaria” del Padiglione Brera, alla Fiera Internazionale di Milano (1952) e Jorn Utzon, che, nel 1957, giungeva ad una piena libertà di espressione con il famoso progetto dell’Opera di Sidney.

Verosimilmente sono proprio queste ‘schegge’ disseminate a ‘contagiare’ Giorgini e a spingere il suo interesse verso il mondo della natura, capace di fornirgli infiniti modelli di riferimento e in grado di indicargli nuovi possibili suggerimenti e prospettive da indagare.

Nel cercare di ricreare sia le forme che le tecniche che potevano avvicinarsi ai modi della natura l’architetto fiorentino, nel 1957, progetta (o meglio: pensa e schizza sul foglio) e realizza due sculture in rete e cemento nel proprio giardino dell’Esagono. La tecnica utilizzata (una maglia in ferro ricoperta interamente dal cemento) era stata plausibilmente scelta in quanto la più idonea a consentire lo sviluppo curvilineo definito in fase di ‘progetto’. Le due sculture materializzavano forme dalle parvenze zoomorfiche: una appariva simile, come rilevava Paolo Riani, “a un animale fermato in un movimento improvviso” e fungeva come gioco per ragazzi; l’altra, più geniale, era capace di inglobare, in una continuità di superfici, il lavatoio e la doccia (la cui acqua fuoriusciva da un’inquietante testa preistorica) assolvendo così più di una funzione. E’ probabile che Giorgini abbia involontariamente prodotto, con tali sculture, un prezioso precedente a cui rifarsi allorché si troverà a progettare e realizzare Casa Saldarini. Le strutture scultoree nate dalla fantasia del giovane architetto rivelavano, infatti, delle inaspettate potenzialità statiche in virtù della forma, del materiale e della tecnica impiegata per la loro realizzazione. Dietro la libertà di configurazioni, in sostanza, si concretizzavano due sculture aventi un’eccezionale risposta strutturale nei punti maggiormente sollecitati.

Casa Saldarini, Baratti 1961

Nel 1958, con il progetto di una fabbrica di confezioni a Salerno, non realizzata, Giorgini ha modo di aggiungere un tassello nell’esplorazione formale dei modelli naturali applicata ad esigenze funzionali. La particolarità dell’opera sta infatti nell’essere riuscito a svincolarsi dai caratteri propri degli edifici industriali, proponendo un manufatto dallo sviluppo planimetrico a spirale, variando continuamente la costruzione geometrica delle curvature in modo tale da non avere simmetrie (tale volontà è riscontrabile nella pianta del piano terra dove il disegno della costruzione geometrica è lasciata di proposito in vista). La pianta, che ricorda il costruttivista “Stadio all’aperto” di Chernikov del 1930, riusciva ingegnosamente a coniugare, sfruttando l’andamento spiraliforme, una continuità di spazi e superfici sul cui percorso si andavano ad inserire tutte le fasi della produzione: dalla lavorazione al confezionamento. Le differenti altezze delle sezioni e dei prospetti, unitamente ai diversi tipi di copertura, contribuivano a dare carattere proprio alle molteplici funzioni che si svolgevano all’interno. Le varietà, espressive e di quota, delle superfici esterne, il gioco di concavi e convessi, sembrano quasi denunciare, infatti, la pressione degli spazi interni. Non a caso Italo Tomassoni inserì questo progetto come esempio di architettura neobarocca. Di certo era un edificio industriale atipico, in cui la conchiglia messa in bella evidenza (come fosse una scultura, dato il differente rapporto di scala) accanto al plastico del progetto, la diceva lunga sulle scelte formali adottate, ma perfettamente in sintonia (e quindi prive di formalismi) con la coerente prassi architettonica del suo autore. Il progetto non si concretizzò in quanto il committente (l’industriale Giannini di Torino) non poté usufruire degli auspicati finanziamenti per il Mezzogiorno. L’occasione per Giorgini di porre una tessera importante nel percorso delle sue ‘indagini’, nonché l’opportunità di mettere in evidenza le proprie qualità ‘grafiche’, fu rappresentata da una favorevole circostanza che gli permise di esprimersi con assoluta libertà di linguaggio.

Galleria d’Arte “Quadrante”, Firenze 1959

Nell’inverno del 1959 Vittorio Giorgini viene ‘incaricato’ dalla sorella Matilde di allestire a ‘studio d’arte contemporanea’ un locale posto al primo piano di un palazzo sul lungarno Acciaioli. Si trattava di ricavare, da un anonimo ambiente scatolare, una galleria per esposizioni d’arte, a cui fu dato il nome di “Quadrante”, e che fosse capace di divenire un importante punto di riferimento artistico e culturale. Pur trattandosi di un intervento ‘mortificato’ in un’architettura di interni, Giorgini trova il modo di gestire una situazione progettuale secondo linee coerenti con quanto andava sperimentando. E certamente, il fatto di poter agire senza vincoli ‘ambientali’, il sottrarsi a diretti confronti con il tessuto edilizio esistente, evitando eventuali incontri-scontri fra testimonianze di epoche diverse e attuali, ha rappresentato più un vantaggio che un vincolo. In questo senso, venendo meno l’esplicita comparazione con il preesistente, non si capisce come mai Lara Vinca Masini, due anni dopo l’inaugurazione della galleria, nello scrivere l’incisivo e illuminante articolo riguardante il “Quadrante”, lo intitoli “Nella tradizione contro la tradizione” , considerato che, l’allestimento, essendo celato in un interno, nega qualsiasi tipo di dialogo con l’esterno e, quindi, con la storia.

Il buio e profondo loft tradizionale, dallo spazio obbligato, doveva comunque adeguarsi ad un’esigenza funzionale del tutto nuova. La necessità di creare non statici e coattivi percorsi in un ambiente già volumetricamente costrittivo, si coniugava naturalmente con la ricerca di Giorgini verso spazialità e soluzioni progettuali innovativi.

L’architetto fiorentino si affidava così a delle sinuose superfici per creare uno spazio il più possibile lontano dalle ‘obsolete’ geometrie euclidee. Scriveva L. V. Masini: « Vittorio Giorgini ha creato uno “spazio continuo” che si leva lungo il pavimento, ininterrotto tra pareti e soffitto, in un’unica, morbida superficie bianca, trattata plasticamente, che, in alto, al punto di sutura ideale, ricade in bianchi volumi ripetuti e variati, a ondate, sfumati in ombre morbide e rarefatte da un’illuminazione indiretta e quasi segreta, che sembra nascere direttamente dallo spazio. La zona pavimento, verniciata sopra il cemento, a scopo di utilizzazione pratica, con una speciale vernice elastica e lavabile, svedese, a base di polimeri esteri e di elementi vinilici, quasi non differisce, visualmente, dal resto della superficie continua, trattato a calce».

La descrizione fisica, quasi poetica (e ciò lascia già intuire il tipo di atmosfera che tale ambiente doveva suscitare), è lasciata volutamente alla penna della Masini, in quanto è da ritenere, visto che l’allestimento di quello spazio non esiste più, che solo un testimone oculare e attento di quell’opera possa, meglio di qualunque foto ingiallita, ‘narrare’ cosa doveva essere il “Quadrante”. Proseguiva dunque l’articolo: « A distinguere e sottolineare lo scopo di questa area interna, che è quello di mostrare le opere esposte, un lungo nastro verticale, in cemento grezzo, grigio, direttamente disteso con spatola a mano su un telaio in “nervometal”, staccato e sollevato dalla superficie bianca, si snoda dalla finestra e dalla breve entrata presso di quella, per tutta la lunghezza della galleria, in due morbide linee serpeggianti, in un percorso irregolarmente parallelo a variare le visuali, scaturendo, come da una vena naturale, dall’interno della parete stessa. Lungo questo nastro si dispongono i quadri, fissati con brevi sostegni in ferro nero, su aste di legno verticali, spostabili, che proseguono, verso il basso, oltre l’orlo del nastro di cemento, a ritmare e concretare nell’unica, definita focale di attenzione - il quadro - un linguaggio, per tutto il resto, volutamente rarefatto e scorrevole».

Le caratteristiche connotazioni qui sopra riportate, per certe convergenze con le arti visive coeve (si fa riferimento, in particolare, alle possibilità espressive della materia per se stessa, alla ricerca complessivamente espressionistica del manufatto, al ‘segno/gesto’), portarono a classificare il “Quadrante” come esempio di “architettura informale”. Benché le implicazioni che definiscono i movimenti della pittura e della scultura siano chiaramente diversi da quelli dell’architettura, l’allestimento assunse effettivamente quegli aspetti particolari propri delle arti visive che non dell’architettura stessa. Al di là delle etichette, ‘l’architettura/segno’ e ‘l’architettura/gesto’ (volendo rimanere in termini di definizioni ‘informali’) si tradussero, con tale opera , in una proposta «… di spazi alternativi, liberi e ricchi di espressività e di potenzialità vitalistiche». Non si può fare a meno di notare che l’esperienza progettuale del “Quadrante” trovi delle analogie con l’ “Action architecure” di Kiesler (pensiamo all’Endless House) e con lo “spazio dell’anima” e lo “spazio psicologico” di Finsterlin. Forse Giorgini non inseguiva riferimenti all’alveo materno o all’inconscio profondo, ma certo l’habitat definiva, in effetti, uno spazio (anche se le critiche non mancarono) simile a quelli pensati, appunto, da Kiesler e Finsterlin e da cui se ne ricavava una certa “gioia interiore” oltre che l’impressione di trovarsi in un gradevole riparo primitivo.

L’opera, nonostante fosse stata recepita (culturalmente parlando) dall’ambiente artistico e architettonico contemporaneo, suscitando giudizi tutto sommato positivi , perse in parte di considerazione come progetto di allestimento. Di fatto, soffermandosi l’attenzione sulla suggestiva soluzione formale, il “Quadrante” è ricordato, in modo equivoco, per la particolare ‘vena’ fantastica e utopica del suo autore, mentre non trova una benché minima menzione nelle cronache bibliografiche della storia degli allestimenti. Forse soggiogata dalla grande stagione delle realizzazioni museografiche degli anni ‘50 (riassumibili negli interventi allestitivi di Scarpa ed Albini); forse non adeguatamente recepita da un ambiente disattento e dormiente come quello fiorentino; forse ancora, come detto, sovrastata dalle sue stesse ‘tracotanti’ superfici, l’allestimento passò in secondo piano rispetto alla forza prevaricatrice della sua ‘corporea’ articolazione. Non ci si accorse, così, di avere in casa un piccolo, ma quanto mai interessante, contributo ad una problematica progettuale capace di poter fornire utili e stimolanti modelli di riferimento.

Un’ installazione-esposizione in cui arte e architettura, manifestando reciproca ‘simpatia’, si corteggiavano e mostravano senza dare segni di protagonismi o vessazioni. La suddetta libertà formale, oltretutto, non sopprimeva l’efficacia narrativa; le opere esposte, invece di rivelarsi tutte insieme, giocavano a nascondersi tra le sinuose superfici, le quali, senza simmetrie di sorta, invitavano a ‘scoprire’ nuovi episodi dietro ogni ‘curva’. Le pareti, così, assumevano l’aspetto di un pentagramma sul quale le sculture e i quadri andavano ad imprimere le proprie note. La supposta prepotenza dell’articolazione spaziale non andava dunque a relegare le due arti minori ad un ruolo secondario; ‘ognuno’ giocava efficacemente la propria parte. Contenitore e oggetti contenenti andavano ad impostare un legame quasi a con-fondersi. Il primo ci accompagnava, quasi tenendoci per mano, in una dimensione amica, dove le opere d’arte, congegnatamente collocate, divenivano soggetto-pretesto di quell’incontro.

Di certo il gradimento del pubblico, piacevolmente suggestionato da tale ambiente, contribuì ad alimentare in Giorgini entusiasmi e percorsi verso nuove possibilità costruttive.

Estratto dal libro “Vittorio Giorgini_La natura come modello. A cura di Marco del Francia”

Pontecorboli Editore