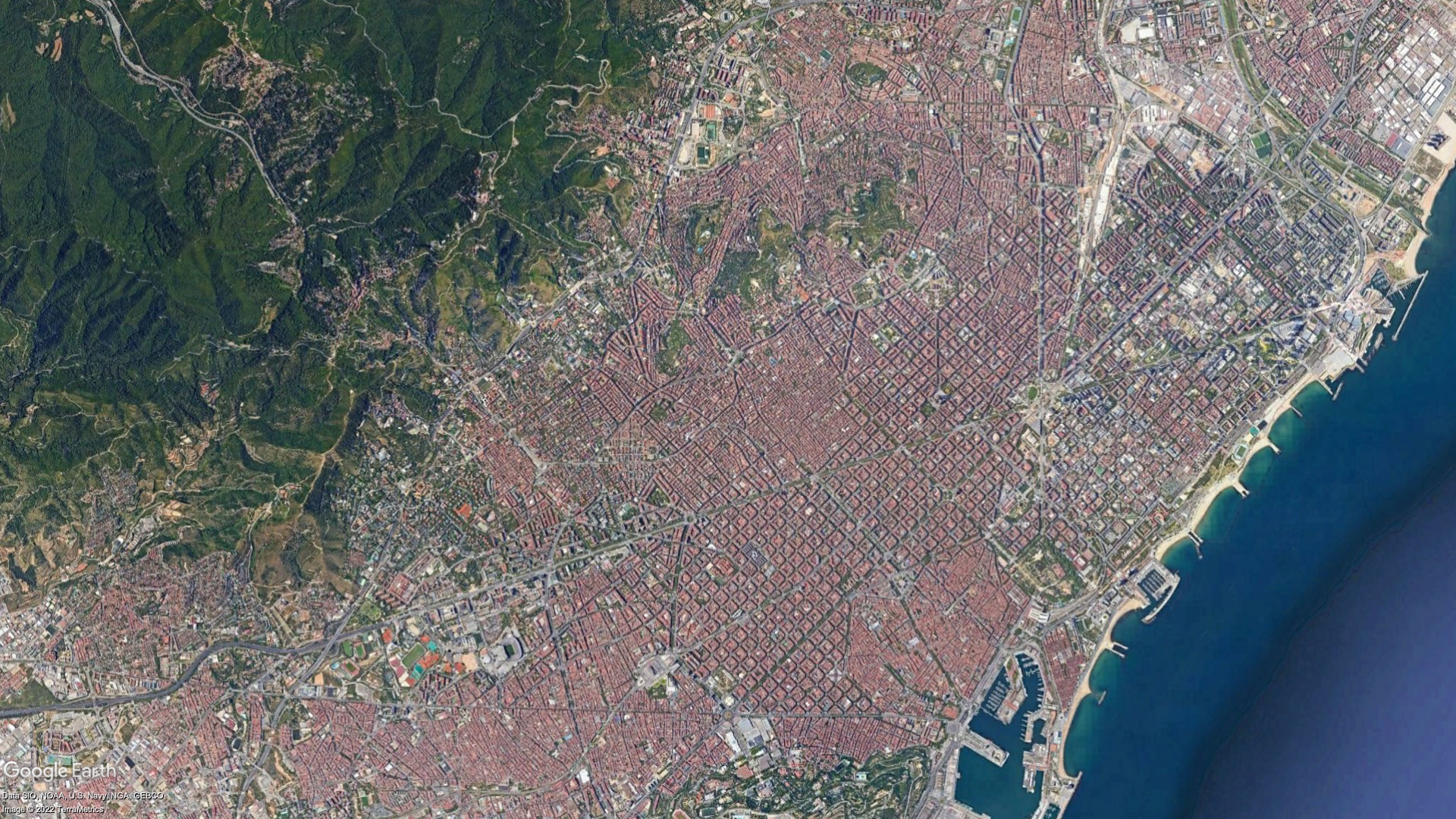

Per capire il successo e la recente, parziale, crisi del cosiddetto “modello Barcellona” bisognerebbe forse partire dai numeri. È la quarta città più densamente popolata d’Europa con una popolazione di 41,417 persone per miglio quadrato. E al secondo posto di questa classifica c’è il comune di L’Hospitalet de Llobregat, che confina a sud e senza soluzione di continuità proprio con Barcellona. Se paragoniamo questi dati con l’estensione territoriale, ci si rende conto che, invece, l’area urbana di Barcellona non rientra nemmeno nelle prime 10 posizioni. Molti abitanti in poco spazio, quindi. Ciò farebbe di Barcellona un perfetto prototipo di città mediterranea: densa, claustrofobica, informe, pittoresca. Il problema è che Barcellona non si è mai accettata in questo modo, ha sempre rifiutato questo modello.

La sua è la storia di una lotta continua contro il territorio, una lotta per un’espansione impossibile che fin dall’inizio si proietta in un orizzonte politico anticentralista e antimadrileño. È proprio a causa di questa indole irrequieta dei Barcellonesi che Filippo V all’inizio del XVIII secolo, stanco delle continue insurrezioni, fa costruire la fortezza della Ciutadella, con i cannoni eternamente puntati contro la città, impedendone, di fatto, qualsiasi possibilità di espansione almeno fino all’esecuzione, più di un secolo dopo, del Pla Cerdà. L’idea di Cerdà è di progettare un’altra Barcellona esattamente opposta a quella della Ciutat Vella. Creare una nuova dimensione spaziale urbana in contrasto con quella medievale. Costruire una pluralità di centri rappresentati da una serie di piazze che da Plaça de Espanya arrivano fino a Plaça de las Glories: una città policentrica collegata da avenidas di cui non si vede mai la fine, che sembrano lunghissime ma non lo sono e il cui scopo principale è dare l’illusione di uno spazio che non c’è.

A partire da Cerdà, che riempie l’unica porzione di territorio rimasta, la tecnica per moltiplicare lo spazio e creare la percezione di estensione territoriale sarà sempre la stessa: una forte rottura urbanistico-architettonica all’interno del continuum urbano. D’altronde se lo spazio è poco, ci insegnano gli americani, l’unica possibilità è la demolizione e la simulazione. Demolire, se si trova un accordo tra imprese e istituzioni come è successo proprio a Barcellona, è molto semplice; costruire simulazioni di spazio credibili e remunerative è un altro discorso. Il modello di simulazione scelto da Barcellona a partire dalle Olimpiadi del 1992 non è tanto quello della skyline, quanto piuttosto quello dei parchi tematici e di divertimento sviluppati in America nel XX secolo. Se lo spazio non si può creare lo si può almeno simulare, moltiplicando i livelli spaziali su uno stesso punto. Riempire lo spazio di una grande quantità di unità significative (proprio come avviene nei parchi a tema) in modo da dare l’impressione che sia più grande di quello che è in realtà.

Il modello Barcellona che spesso è considerato come una grande operazione urbanistica, in realtà rappresenta proprio la definitiva sconfitta di tale disciplina in favore dell’architettura e del marketing urbano che diventano gli unici grandi strumenti di simulazione-creazione di spazio. L’architetto, alleatosi con il pubblicitario, è l’unico che sa agire anche in uno spazio limitato ed è l’unico capace di demolire e ricostruire edifici che, grazie a un’overdose di tecnologia, sappiano moltiplicare la loro immagine all’infinito. D’altronde, guardata dall’alto, la città ormai assomiglia perfettamente a un grande plastico. Un plastico piccolo, controllabile, che non può più sfuggire al progetto perché non può più espandersi orizzontalmente. Un plastico con cui si può giocare a fare Dio proprio come recita la pubblicità di Sim City. E il paragone con il videogame funziona perfettamente per Barcellona come ha mostrato Robert Juan-Cantavella nel suo saggio Barcelona Arcade. Un finto spazio open world dove l’abitante trasformato in turista-esploratore può muoversi tra le varie missioni disseminate da architetti e pubblicitari avendo l’impressione di una mappa infinita.

Il giornalista Juan José Lahuerta ha ragione quando afferma che Barcellona si sta riducendo alla buccia, alla pelle, a una pellicola di immagini. E d’altronde la scelta di un architetto come Jean Nouvel che lavora soprattutto sulle superfici come nella Torre Agbar, ribattezzata dai catalani el supositori (la supposta), non è casuale. Il modello Barcellona, sviluppato negli anni ‘90, è stato un grande anticipatore della nuova metropoli digitale fatta di storytelling e gamification, di continui eventi e di selfie. Barcellona era già pronta per la platform society attuale perché era già stata platformizzata urbanisticamente e architettonicamente. Era già predisposta per l’avvento dei dispositivi mobili, di Google Maps, di AirBnB, di Uber e Just Eat. Non è un caso che dal 2006 diventa la sede del Mobile World Congress, la più importante fiera di telefonia mobile del mondo.

2006: il sindaco socialista Joan Clos emana l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a la ciutat de Barcelona solo parzialmente attenuata recentemente dalla “sindaca del popolo” Ada Colau. Si tratta di un attacco totale contro l’imprevedibilità e informalità della strada. Proibito bere alcolici all’aperto, proibito prostituirsi (sono previste multe anche per i clienti), proibito sputare o vomitare, proibito attaccare flyer o manifesti (si utilizzerà una vernice anti-manifesti e anti-graffiti), proibiti i lavavetri, giocolieri e “vu’ cumpra’”. Sono previste multe salate per i mendicanti. È vietato l’uso dell’arredo urbano (rampe, scale, gradini) per fare acrobazie con skateboard e roellerblade; ci si chiede a questo punto a cosa serva il MACBA vista l’infima qualità delle esposizioni che periodicamente vi hanno luogo o chi andrà nello spazio del Forum Universal de las Culturas visto che già da ora, a parte gli skater, è talmente deserto da sembrare un luogo postatomico. Bisognerebbe chiedersi poi se il sindaco fosse sotto l’effetto di droghe oppure avesse voluto prendere in giro la cittadinanza quando ha dato ordine di installare una delle prime telecamere per il controllo degli spazi pubblici proprio a Plaza Orwell, lo scrittore che per primo ha immaginato una società dominata dal Grande Fratello. È l’avvento di quella sinistra iperlegalista che vuole regolamentare tutto dai matrimoni degli omosessuali al catarro invernale e che in Italia abbiamo imparato a conoscere qualche anno dopo.

2007: esce come una meteora a ciel sereno il libro Odio Barcelona, una serie di saggi di giovani autori residenti nella Ciudad Condal che provano a guardare sotto la superficie. Il libro fa scalpore: come osano questi giovincelli sputare nel piatto dove mangiano? Come osano mettere in dubbio il Modello Barcelona osannato e copiato in tutto il mondo?

2017: la parola dell’anno a Barcellona è “turismofobia”, un virus che si diffonde velocemente nella capitale catalana. Manifestazioni in tutta la città contro l’overtourism fino a sfociare in occupazioni illegali degli spazi pubblici da parte dei cittadini (come avvenuto a Poblenou o alla Barceloneta) o addirittura in atti violenti come gli assalti ai bus turistici. Ma è anche l’anno in cui aumenta l’indice di criminalità, soprattutto degli omicidi. Barcellona si accorge che nella mappa di gioco rappresentata dalla città c’è qualcuno che segue regole diverse da quelle stilate dal gameplay del mercato: si tratta delle gang, soprattutto latinoamericane, che iniziano a spararsi addosso, spesso proprio a ridosso di shopping mall e centri congressi.

Nel 2017, insomma, la bolla simulativa-speculativa esplode in tutta la sua forza. Barcellona torna a pagare la sua cronica mancanza di spazio. Il Raval e Poblenou sono gli ultimi due quartieri che architetti e istituzioni provano a parchizzare. Soprattutto il primo, in pieno centro storico, diviene agli occhi dei nuovi progettisti catalani il vero nemico della Barcellona del futuro, uno spazio anacronistico di città mediterranea sciatta e incontrollata che deve al più presto scomparire. Finita la possibilità di espansione Barcellona inizia a guardarsi dentro e ricomincia proprio dai quartieri più antichi con un’operazione che Stephen King avrebbe definito di autocannibalismo. La città prende ad autodivorarsi pezzo a pezzo. Interi blocchi di edifici del Raval vengono demoliti. Al loro posto la Rambla del Raval, uno spazio vuoto al cui vertice viene posto un commissariato di polizia e intorno bar, ristoranti e hotel. Niente di meglio che il mercato per disciplinare uno spazio urbano. Quando si tratta di creare spazio, e insieme ordine e legalità, Haussmann torna sempre utile.

La tattica per disinnescare le bombe sociali rappresentate dal Raval e dalla Mina è quella dell’accerchiamento architettonico. Il museo di Meyer a ovest, il Mare Magnum a est, la trasformazione della Rambla in shopping mall all’aperto a nord, la Rambla del Raval a sud: e del vecchio Raval non rimangono che quattro vicoletti. La stessa cosa si è fatta per circondare la Mina: a est il Forum 2004 (con le sue mura e barriere architettoniche che lo fanno sembrare un penitenziario o una caserma), a sud la costruzione del nuovo quartiere della Diagonal Mar con il muro di edifici di lusso e del distretto tecnologico 22@ nel barrio del Poblenou, a nord la risistemazione della riva sinistra del Besòs: e la Mina è trasformata in Fort Apache.

Il problema è che affidare totalmente al mercato la progettazione urbana vuol dire anche affidargli il governo della città calcolando che è ormai assodato che qualsiasi mercificazione di uno spazio comporta la sua militarizzazione. Se dietro il progetto architettonico non c’è un’ideologia o una visione del mondo ma esclusivamente il mercato allora il progetto potrà sopravvivere e prosperare solo se protetto continuamente dalle forze dell’ordine. A Barcellona dal 1992 qualsiasi nuovo edificio che si costruisce è pensato fin dall’inizio come merce e Zola più di cento anni fa ci ha insegnato, descrivendo la nascita del primo centro commerciale della storia in Al paradiso delle signore, che le merci vanno in giro sempre con la scorta armata. Se il potere dell’architettura è quello di moltiplicare i livelli spaziali in funzione del mercato, di creare una sorta di ipertesti architettonici riempiti dalle dimensioni fantasmagoriche e oniriche create dal consumo allora il supporto materiale, l’hardware deve essere totalmente sotto controllo, ordinato, igienizzato. La dimensione fantastica e paradisiaca creata dalle merci è sempre in equilibrio basta un nonnulla per sporcarla. Se con il suo osannato Modello, negli anni ’90 Barcellona si è posta all’avanguardia nel mondo come metropoli post-postmoderna, negli anni 2000, per prima scopre gli effetti negativi di questo modello, soprattutto perché non ha abbastanza spazio per risolvere i conflitti interni che esso produce.

A Barcellona la gentrificazione e la turistificazione non riguardano solamente alcuni quartieri ma interessano tutta la città. Il grande esperimento sociale iniziato negli anni ’90 aveva come obiettivo proprio quello di trasformare tutti gli abitanti in una sorta di “turisti” nella loro stessa città spezzando i legami che essi avevano con i luoghi. L’abitante di Barcellona, pensato come un turista o come un avatar di un videogame, deve muoversi continuamente, affrontare le missioni che la città gli offre, non sviluppare mai un legame affettivo con un quartiere. Barcellona è una quinta scenica in continua trasformazione per adattarsi non a residenti ma a viaggiatori; un’esperienza ludico-turistica più che di residenza. La rendita non si costruisce tanto su un consumo di suolo che non c’è, ma sul continuo rinnovamento delle scene (di qui l’importanza degli architetti-scenografi).

Architetture non nate per durare ma per cambiare in base ai trend del momento. E il mercato ha capito che oggi i trend per legittimare la mercificazione degli spazi urbani non possono limitarsi alla promessa di plusvalore economico per tutti ma devono puntare su valori etico-utopici incontestabili ma, possibilmente, di breve durata e intercambiabili in base alle esigenze del momento. Ecco che allora dalla “Barcelona posa’t guapa” (“Barcellona fatti bella”) degli anni ’90 che investiva sulla pura estetizzazione, oggi si passa alla Barcellona smart, ecosostenibile, pink, gender fluid, gay friendly, in cui a regnare deve essere il civismo e il decoro (il sindaco Joan Clos e la sua parola d’’ordine ripetuta come un mantra “civisme, civisme, civisme”). Un civismo imposto però a suon di multe alle quali non ci si può opporre perché apparentemente ha obiettivi etici-collettivi e non mercantilistici. Al limite l’unico conflitto sociale accettato (e spesso fomentato) dall’alleanza istituzioni-mercato è quello capace di esternalizzare il nemico, quello contro Madrid e il centralismo spagnolo a favore di un sogno indipendentista utile, proprio perché irrealizzabile.

Emiliano Ilardi e Fabio Tarzia

10.10.22