Dopo le biennali di Alejandro Aravena e Rem Koolhaas, Lesley Lokko convince nel suo palinsesto espositivo che prima di tutto è un atto politico, riportare al centro la periferia colonizzata focalizzandosi sulla diaspora africana e più in generale su quei progetti dove l’architettura agisce nel sociale, tra i margini. Questo avviene in un periodo storico in cui siamo ossessionati dall’ipocrisia del politicamente corretto che ci impedisce di essere lucidi nei giudizi che si fanno sempre più parziali e non obiettivi, che contribuisce a ghettizzare e isolare ancora di più chi resta ai margini. Non esiste una architettura etnica, africana, europea, asiatica, americana, esiste l’architettura nelle sue diverse accezioni e culture. Così una stretta catalogazione per generi produce una ulteriore emarginazione che non riduce ma amplifica le diseguaglianze sociali e professionali. Si può essere solidali nella scelta politica di dare spazio a quei progettisti che lavorano con caparbietà contro il mercato neoliberista in contesti conflittuali, dove l’architettura realizza progetti per le comunità e diventa l’unica possibilità di riscatto sociale. Finalmente alle corderie dell’Arsenale si possono leggere i progetti senza quella ossessione di ostentazione fatta di plastici e videowall, come nelle biennali di Koolhaas e Fuksas. Gli strumenti del progetto sono cambiati ed è corretto prenderne atto, anche se permane l’attitudine degli architetti a guardare all’arte contemporanea nella modalità site specific richiamata anche nelle didascalie dei progetti. Questa attitudine dimostra quanto gli architetti non siano ancora riusciti a strutturare modalità rappresentative nuove.

Così la comunicazione rimane centrale per far comprendere ad un pubblico vasto composto da addetti ai lavori, cittadini e politica la densità e la qualità delle architetture. Per la prima volta grazie al progetto politico di Lesley Lokko non sono state invitate le star dell’architettura, una scelta rivoluzionaria se pensiamo ai precedenti direttori che hanno voluto e dovuto omaggiare i vari Foster, Piano, Koolhaas, Holl, Gehry,Zumthor, Hadid, SOM, Herzog & De Meuron, Perrault, Kuma, Nouvel e le coppie del potere, su tutte Beatriz Colomina e Mark Wigley. Una nuova narrazione che mette al centro le comunità e i progetti nati dal margine e dallo scarto, dove si differenziano architetture di collettivi basati sull’autocostruzione, progetti più tradizionali legati alle origini e alla tradizione delle etnie africane, e infine azioni performative sul depredamento da parte del mercato delle preziose risorse naturali, soprattutto in contesti fragili come l’Africa. Tuttavia la Biennale non riesce ad uscire fuori dai suoi confini per coinvolgere la comunità locale, quella che ancora resiste al fenomeno dell’overtourism, tanto più che anche altri temi veneziani come lo spopolamento del centro storico, la gentrificazione e il cambiamento climatico, non trovano casa alla biennale nella curatela internazionale di Lokko, più per una miopia dell’ente e non della curatrice, che vive il territorio tutto l’anno. In questo senso è importante il progetto dell’Unfolding Pavilion che negli anni ha “occupato” alcuni spazi della città dalla Casa di Gardella alle Zattere alle case popolari di Gino Valle alla Giudecca e la replica della casa di John Hejduk, con l’obiettivo di riattivare spazi privati/pubblici con un lavoro di risignificazione attraverso talk e mostre all’interno delle architetture. Giunto alla quarta edizione, curato da Daniel Tudor Munteanu e Davide Tommaso Ferrando, quest’anno mette in crisi il concetto di spazio pubblico riferito ai Giardini realizzati da Giannantonio Selva sotto impulso di Napoleone nel 1807. Un’area comunale la cui fruizione pubblica avviene per un terzo della superficie mentre la restante parte è destinata all’uso delle biennali. La ricerca di Munteanu e Ferrando indaga anche l’espansione della biennale nel tempo che ci fa capire quanto abbia occupato dimensionalmente lo spazio dei Giardini, un elemento ulteriore di riflessione.

Così, fuori dagli eventi delle mostre di architettura e arte, questa porzione di giardino “pubblico” rimane inaccessibile alla comunità, chiuso da cancelli e controllato da un sistema video definendo appunto una gate community. Indubbiamente il modello biennale è in crisi nel rapporto con la città che la ospita. Non c’è un processo osmotico con la comunità veneziana, sociale e politica, nel realizzare progetti che possano risolvere le problematiche strutturali della città lagunare, sia nella risoluzione delle questioni alla scala territoriale sia nella micro scala con interventi mirati negli spazi pubblici. Occorre uscire dalla comfort zone ed esplorare nuovi approcci e modalità imparando proprio dai progetti che Lesley Lokko ha selezionato, solo così la biennale potrà assumere una valenza sociale e culturale per il territorio.

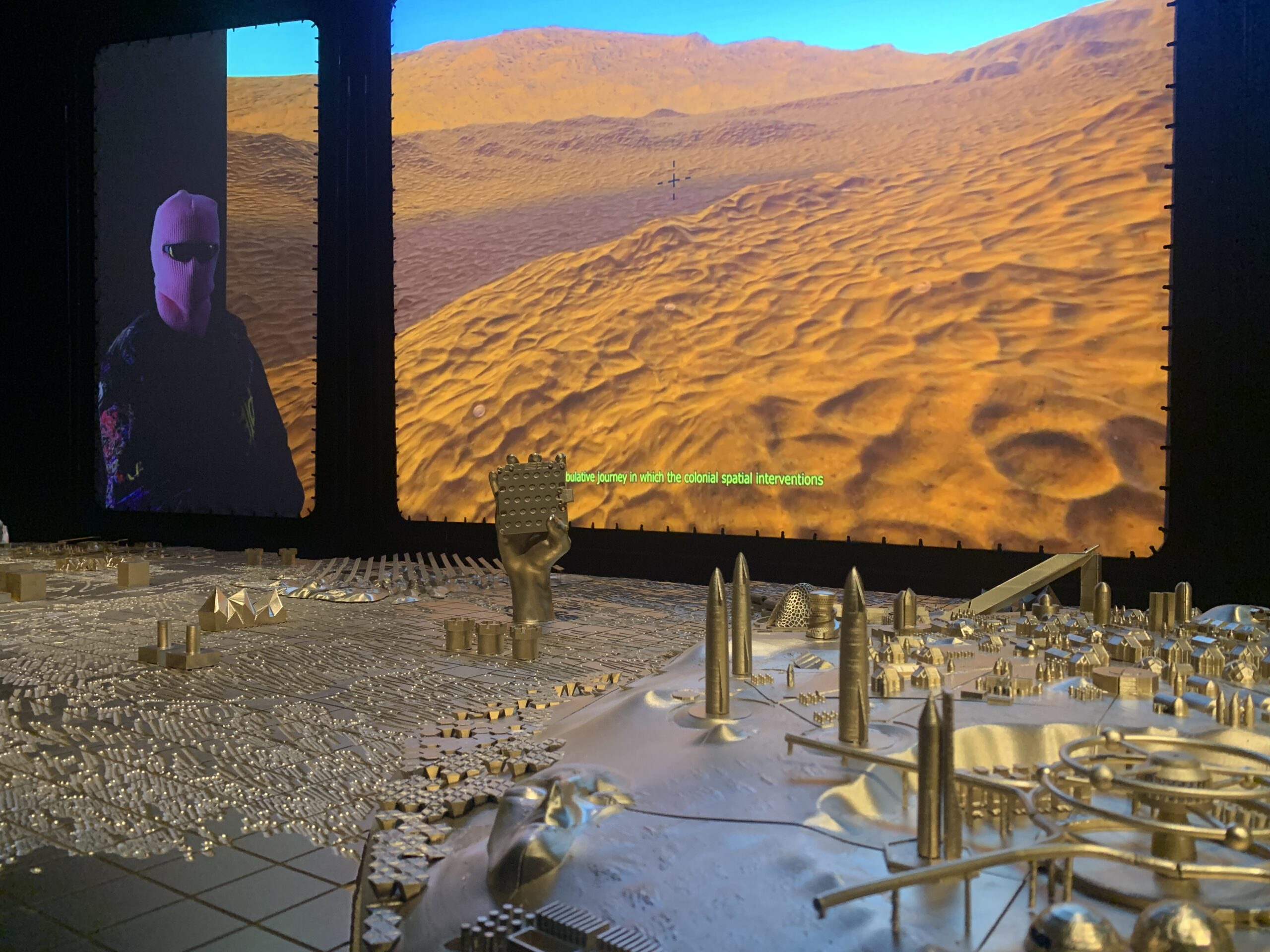

La fotografia di copertina: Grandeza Studio, Pilbara Interregnum: Seven political allegories