|

|

Pubblichiamo il testo di Lara Vinca Masini redatto in occasione dell’incontro, avvenuto il 21 giugno 2004 alla Fondazione Targetti-La Sfacciata, con Yona Friedman nell’ambito del progetto Osservatorio sull’architettura a cura di Pino Brugellis. Si ringrazia la Targetti per la concessione del testo.

“Le utopie” diceva Lamartine “non sono altro che verità premature”.

In realtà il termine “utopia” nasce come idea di un sogno irrealizzabile.

Kant fornirà una fondazione concettuale della funzione dell’utopia nella storia, quella “regolativa” delle idee trascendentali, che possono orientare verso finalità metastoriche, imponendo il progressivo affermarsi, nella storia, del diritto sulla forza, della pace contro la guerra di tutti contro tutti di cui parlava Hobbes.

Nel pensiero contemporaneo il termine ha assunto nuovi significati e nuovi sviluppi. Nella “Dialettica negativa” di Adorno e negli scritti di Habermas, della Scuola di Francoforte, l’ utopia non è più considerata sempre irrealizzabile.

Ernst Block considera la natura come processo e pone il principio di speranza nella materia. L’ utopia sarebbe, per lui, una sorta di costante culturale che si manifesta nell’ arte, nei movimenti sociali, nelle aspirazioni religiose, nel sapere critico, dovunque l’ immaginazione faccia scaturire dal presente, provvisorio e instabile, in immagini o abbozzi, ciò che di esso contiene il futuro.

Qui non si tratta certo di ripercorrere la storia dell’ utopia da Tommaso Moro in poi. Accennerei, invece, al momento in cui il problema si pone in termini di anti-utopia, nei due romanzi fiction di Huxley e di Orwell, “Il mondo nuovo” di Huxley del ’32 e “1984” di Orwell del ’49 che si propongono come denuncia diretta dei sogni utopici: il primo attacca il mito del progresso tecnico-scientifico (e si ricordi che Pasolini sostituirà il termine “profitto” a “progresso”); il secondo attacca invece la visione rivoluzionaria nella sua versione comunistica, cioè il totalitarismo.

Marcuse, ne “La fine dell’ utopia” asserirà che oggi è necessario perseguire l’ idea di una nuova via al socialismo che dalla scienza porti all’ utopia, e non una via che dall’ utopia porti alla scienza.

E credo sia questa la strada che hanno percorso quasi tutti i tecnologi che hanno operato nel senso dell’ utopia per quanto concerne l’architettura della metà del XX secolo.

L’ utopia tecnologica degli anni del secondo dopoguerra, nasceva infatti, in architettura, nell’ ambito della reazione contro il razionalismo e il Movimento Moderno, per deficienza di strutture socio-economiche e politiche capaci di recepirne le istanze e, viceversa, per l’ incapacità del Movimento Moderno di misurarsi con le strutture esistenti, e ormai ridotto, con la caduta di molti suoi enunciati, alle sue forme più banalizzate, applicate spesso ad una edilizia speculativa o celebrativa, che, anche come alibi culturale, aveva espresso l’immagine architettonica dei regimi.

Si verificava allora un inusitato connubio tra l’utopia architettonica più sradicata dalla realtà, secondo le linee dell’ utopia storica illuminista, e la ricerca basata sulle tecnologie più avanzate, applicate alla grande dimensione. Ricerca, questa, che si poneva chiaramente in contrasto con la ricostruzione incontrollata e massificata che l’ urgenza del momento richiedeva. Il tema generale, al quale i tecnologi utopisti applicavano le loro ricerche, mirando alla definizione di nuove tipologie macrostrutturali, è quello della città del futuro, che si propone come soluzione integrale della vita dell’ uomo, di fronte ai problemi di un mondo sempre più massificato e alienato. Il rischio e, spesso, anche il carattere reazionario di queste ricerche consiste proprio nella loro identificazione del progresso sociale con quello ideologico….

Su questa linea si erano d’ altronde già poste, a distanza di non molti anni, alcune ipotesi di Wright, di Mies, di Le Corbusier.

Kiesler, Goff, Parent avevano presentato proposte utopiche.

E si ricordino anche i precedenti di Sant’ Elia, Finsterlin, Taut, Mendelsohn…Per non tornare, ovviamente, agli illuministi…

E mentre per i puri tecnologi, ma anche per i creatori di nuove tipologie urbane, da Wachsmann a Fuller, – o forse è meglio dire da Paxton a Eiffell a Wachsmann a Fuller -, da Friedman a Otto, a Candela, a Maymont a Yonas, da Katavolos ai Metabolists, da Kikutake a Soleri, l’ acquizione delle nuove tecnologie è considerata, ottimisticamente, una sorta di bacchetta magica capace di risolvere tutti o quasi i problemi dell’ uomo sulla terra, in quasi tutti, a quel momento, è assolutamente assente il senso dell’ ironia.

Si tratta, come è stato detto, di “carattere emotivo” che “presuppone un rovesciamento completo della realtà vissuta…e, in quanto desiderio ed espressione di cambiamento radicale dei modelli funzionali esistenti”, tende, paradossalmente, a collegarsi alla logica del funzionalismo rispetto allo scopo che intende conseguire.

C’ è da fare, mi sembra, un’ osservazione: a parte il fatto che le proposte degli architetti che si esprimevano, attorno agli anni Cinquanta-Sessanta, con proposte definite “utopiche”, si siano caricate di visionarietà, viene da chiedersi se siano state realmente irrealizzabili, o se non siano state le condizioni socio-economiche, politiche, pratiche, e soprattutto la mancanza di domanda a renderne impossibile la fattibilità…

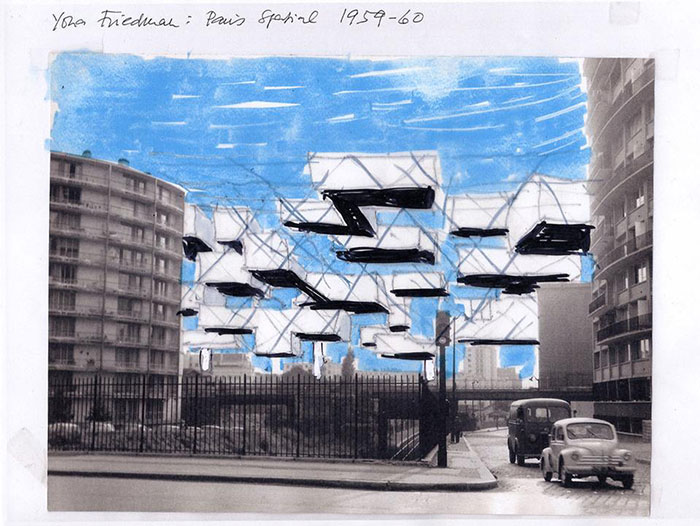

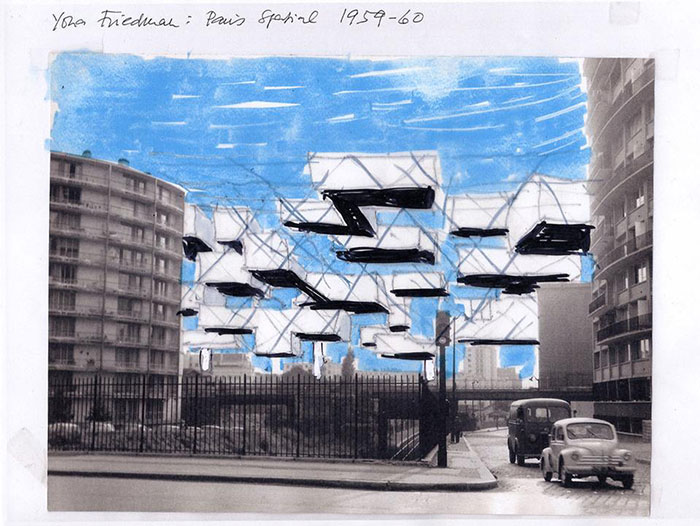

Forse i tempi non erano ancora maturi per consentire a Yona Friedman di realizzare la sua Città spaziale, la sua Città-Ponte, di proporre la sua Architettura mobile basata su un progetto di griglia tridimensionale, a vari piani, sospesa dal suolo, riservato al verde della campagna e a salvaguardare la città preesistente. E ricordiamo che le sue dichiarazioni di allora erano quasi le stesse che proporrà nel suo libro del ’74 “Utopie realizzabili”.

Scriveva infatti allora, ad esempio: “Viviamo in un mondo democratico; per democratico intendo: un sistema in cui la maggioranza ha sempre ragione senza che le minoranze abbiano torto”. E ancora: “Il privilegio più importante acquisito fino ad oggi è ‘il diritto alla personalità’.

I sistemi di produzione moderni, accusati spesso, a torto, di sopprimere la personalità, danno a ciascuno, anzi, inaudite possibilità di singolarizzarsi”. E nel volume del ’74: “Oltre che un atto di accusa questo libro vuole contemporaneamente essere un atto di incoraggiamento: l’individuo va incoraggiato…” E: “In definitiva, oggi, governanti e media non hanno più nessun contatto con la maggior parte degli individui cui vorrebbero rivolgersi”.

Perciò sceglie le piccole comunità, le uniche che “sono in grado di risolvere i loro problemi di sopravvivenza e dovrebbe essere ruolo di governi e media incoraggiare questa tendenza”. E parla di utopie “realizzabili” che egli dichiara “necessarie e urgenti come terapia”.

E ancora: “Un’ utopia è, per eccellenza, realizzabile”.

Le Cupole geodetiche di Buchminster Fuller sono state, in certa misura, realizzate, anche nella loro assunzione “povera” e antitecnologica di “Drop City”.

I progetti basati sul comportamento statico delle “strutture leggere” di Frei Otto sono state ampiamente e felicemente sperimentate.

Forse più “visionarie” (ma non irrealizzabili) sono state le Sfere geodetiche aerosospese basate sul principio aerodinamico della vecchia mongolfiera dello stesso Fuller….

La Città-Intra di Walter Jonas , il cui principio costruttivo si basa su tre elementi-edificio a forma di imbuto, collegati tra loro da ponti e contenenti all’ interno le abitazioni, fornite di energia solare, senza contatto col suolo, lasciato libero per i servizi, i depositi, i garages, i parcheggi, le strade di scorrimento; i progetti di Città galleggianti di Paul Maymont del gruppo, con Friedman e Ragon, di “architettura mobile”, la Città sul mare che cresce per mezzo di materiali elaborati chimicamente di William Katavolos, del gruppo dei Metabolists, la Ocean City di Kikutake, i Balloons metallici di Kenneth Snelson, le Isole galleggianti di Thomas Shannon appartengono, in certo senso, più al genere “visionario” che all’ architettura.

Ciò non toglie che siano progetti realizzabili…Le città di Paolo Soleri, come Arcosanti, si realizzano, le Torri cibernetiche di Nicolas Schoeffer, sono state, in parte, realizzate…

In seguito il riferimento alle nuove scoperte tecnologiche, pur mantenendo una intensa forza di attrazione, si colora di tonalità accese da science-fiction e si carica di un’ ironia corrosiva anche se non priva di un fondo di ottimismo, secondo il clima del tempo, e sul filo dell’ attrazione dell’ American Life, espressa nella Pop Art.

L’esempio più diretto che spiega anche, in parte, le ragioni per le quali la Pop Art come manifestazione artistica nasce prima in Inghilterra che non negli Stati Uniti, è il lavoro del gruppo inglese degli Archigram.

La loro Walking City (La città che cammina), di Ron Herron, degli Archigram, appunto, del ’64, consiste in una macrostruttura costituita da un modulo urbano mobile composto di unità autonome destinate a formare un numero indefinito, tale da formare, appunto, una città che cammina. Questi moduli sono destinati a vagare per la campagna, come giganteschi insetti che si aggregano con altre macrostrutture, per poi abbandonarle per formare altre aggregazioni. Questa città in movimento sembra fondata su una contraddizione assurda. Le macrostrutture, infatti, si distinguono per l’ alto livello tecnologico e sembrano destinate alla più alta organizzazione sociale, mentre la loro aggregazione sembra mimare una colonia di coleotteri.

E’ chiara l’ intenzionalità degli Archigram di aggiungere, pur nella loro aspirazione al nuovo, un tocco di sana ironia corrosiva.

E subito dopo, con la linea alternativa della Radical Architecture, nata, si sa, proprio a Firenze durante la contestazione universitaria, si tenderà a legare la tecnologia alla vita sociale, e soprattutto (si pensi al gruppo fiorentino “Superstudio”), alla utilizzazione dei materiali e delle tecnologie “povere”. Ciò che viene quasi a stravolgere l’ impostazione su cui si è basata l’ utopia tecnologica stessa.

Credo che l’intervento di Alessandro Poli, relativo alla sua “Architettura interplanetaria”, elaborata, in quegli anni, nell’ ambito del Superstudio, metta in luce questo nuovo carattere, rivoluzionario e contestativo, di questo nuovo genere di utopia.

Si pensi anche alle comunità hippies americane che si inseriscono, con la loro cultura universitaria, formata sulle esperienze tecnologiche di Fuller, e su quelle “naturali” e “organiche” di Soleri, in un “filone di soluzione storica di problemi di insediamento sul territorio”, come scriveva Guensi su “Casabella” n. 387, “che passa attraverso la stessa origine e storia dell’ umanità primordiale”. “Su questi germi di dissoluzione” aggiungeva Guensi, “si inserisce l’ utilizzazione di una tecnologia povera, per materiali poveri, come avviene per i nomadi, gli africani, gli esquimesi…

Le cupole Fuller interpretate dagli hippies sono molto più belle e funzionano meglio di quelle generate dai loro autori…”. Queste comunità (come quella di Drop City, si è visto), hanno subito un processo di trasformazione d’ uso, in quanto banalizzano, attraverso l’ utilizzazione di materiali poveri e dei loro assemblaggi, l’ idea di progetto tecnologico nato, invece, per grandi spazi e materiali speciali.

In Italia, dove il tema della macrostruttura è quello della città del futuro, assumevano, negli anni Sessanta, un peso notevole, dovranno esser citate le ricerche macrostrutturali di Leonardo Ricci, portate avanti con gli studenti negli Stati Uniti dal ’59 al ’65, la Città struttura verticale per 250.000 abitanti di Aldo Loris Rossi e Donatella Mazzoleni, Dicaia, la città autoproducentesi di Paolo Portoghesi e Vittorio Gigliotti, l’ Idea per uno spazio in movimento (una sorta di cellula escheriana di una struttura-quartiere, secondo premio al Concorso per il Padiglione italiano ad Osaka,’70) di Maurizio Sacripanti, la Città continua dimensionale che si proietta nel cosmo”, con un dichiarato amore per l’ “ottica futurista” di Mario Galvagni (’60), la Città ideale (proposta per Firenze), di Leonardo Savioli…

Ma quale architetto che si rispetti non ha avuto al suo attivo, in quegli anni, una sua idea di città ideale?

E oggi, come cambia il significato di “utopia” (come “non luogo”?).

E’ concepibile, come propone Yona Friedman una “utopia realizzabile”?

In questo caso il concetto di “utopia” sembrerebbe trasformarsi in quello di “eutopia”.

Nell’ introduzione del suo libro del ’74 Friedman fa alcune dichiarazioni che sembrano profetiche.

Ad esempio: “L’ esistenza di uno ‘stato mafia’ deriva dall’impossibilità di conservare la forma dello Stato democratico classico non appena le sue dimensioni oltrepassano certi limiti, e la ‘mafia dei media’ ne è una diretta conseguenza a causa dell’ impossibilità della comunicazione globale (mondiale)….Il fallimento di queste due utopie generose, la democrazia e la ‘comunicazione globale’ tra gli uomini implica logicamente il formarsi di mafie che agiscono in nostro nome, contro i nostri interessi”. E ancora: “Le nostre mafie moderne, Stato e media, hanno messo a punto un atteggiamento meno brutale e più scaltro di quello dei nazisti di allora: cercano di convincerci che siamo noi a volere quello che loro vogliono”….

Quanto al tema delle “utopie realizzabili” (che consistono, dichiara Friedman, “nell’ ottenere il consenso”), egli distingue il progetto (la cui “operazione-chiave sta nel sapere usare una tecnica) dalla tecnica stessa); in altre parole l’ utopia realizzabile viene prima del progetto; ” la realtà del progetto le subentra grazie alla tecnica, in mancanza della quale, è bene aggiungerlo e sottolinearlo, l’idea di utopia realizzabile non sarebbe neppure nata”.

Credo che Yona Friedman, rispondendo alle domande che gli porrà Pino Brugellis ci chiarirà ulteriormente il suo pensiero.

Comunque le “utopie realizzabili” possono esistere, secondo Friedman, come si è già accennato, nella soluzione di piccoli gruppi. “Solo le piccole comunità sono in grado di risolvere i loro problemi di sopravvivenza e dovrebbe essere ruolo di governi e media incoraggiare questa tendenza”. E’ ancora, quindi, la difesa dell’ individuo contro la massificazione…

Mi interesserebbe capire se, o quanto l’ utopia tecnologica abbia avuto qualche peso nei confronti dell’ architettura attuale.

Col Postmoderno, ormai definitivamente archiviato, abbiamo assistito alla fine delle ideologie. Anche il futuribile cambia di segno.

Si sono prodotti negli ultimi anni, esempi straordinari di architettura.

I nuovi architetti sono divenuti, nel clima mediatico nel quale siamo immersi, delle vere star. Ma quanto l’ utopia che spera nel futuro si incarna nella nuova architettura?

Esiste ancora quella speranza di cui parlava Bloch? Oppure siamo di fronte ad una anti-utopia? Forse non siamo ancora in grado di rispondere.

I giovani architetti già cambiano direzione.

Assumono, come è giusto, la lezione che i grandi architetti ci danno, ma volgono la loro attenzione non più verso “oggetti” prestigiosi, che, comunque, costituiscono un grande patrimonio culturale e artistico del nostro momento storico, ma rivolgono la loro attenzione all’uomo, alla sua vita, alle sue necessità reali, al vivere quotidiano.

E’ questo il segno di una nuova speranza, non utopica, nel futuro?

[Lara Vinca Masini]

|