Luigi Manzione. L’illusione della conservazione assoluta

|

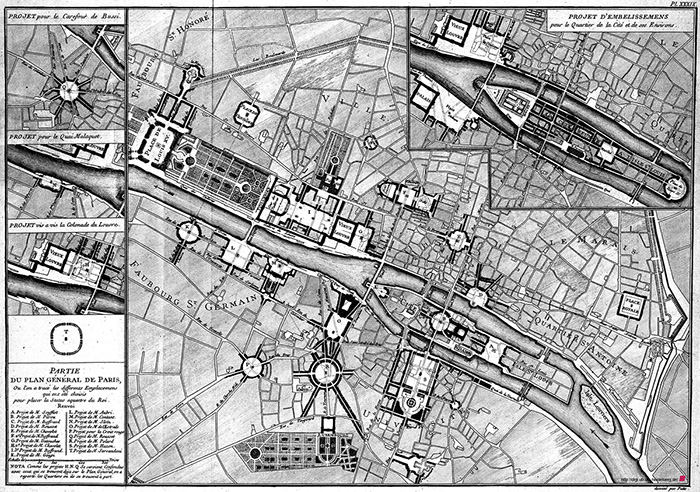

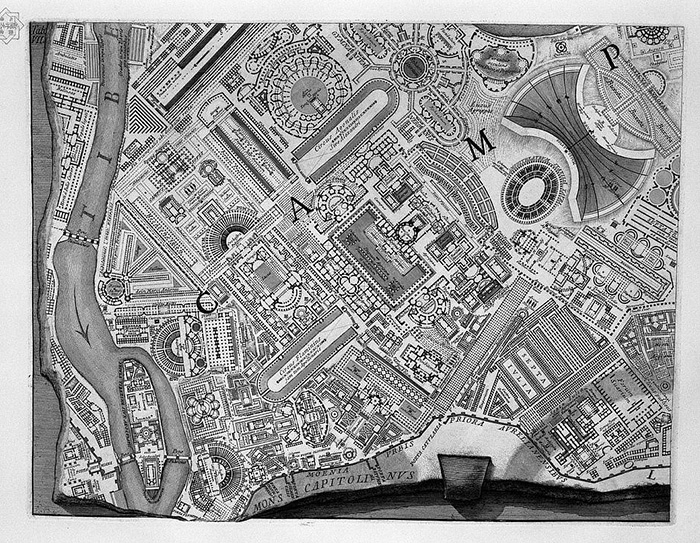

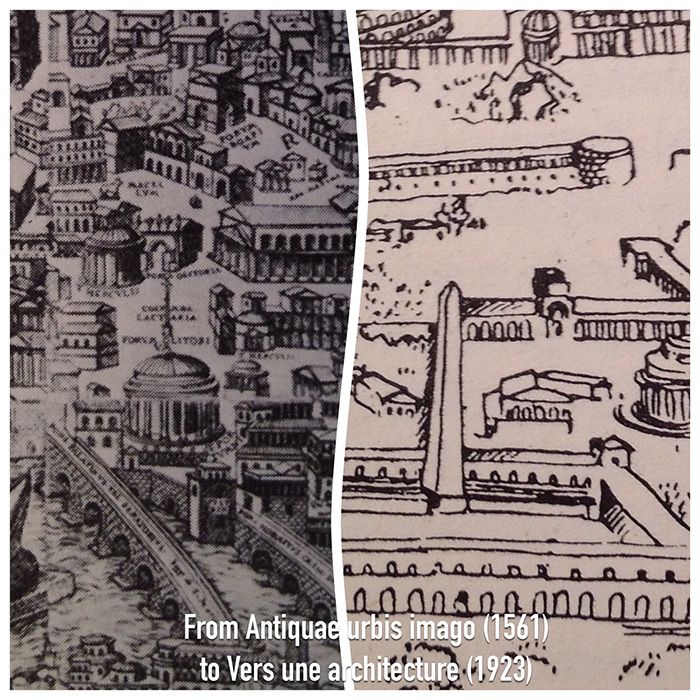

“Non approvato”: Le Corbusier, Villa Savoye, Italia, 2014 Siamo abituati a pensare il patrimonio storico e artistico come un corpus compatto, materia da catalogare, archiviare e tutelare per sempre. Ma il patrimonio è anche un insieme di relazioni, oggetti, luoghi definiti lungo processi diacronici e conflittuali, segnati da modificazioni, cancellazioni, aggiunte. Nell’idea consolidata negli ultimi due secoli in Italia esso si è mutato in un’entità cristallizzata: un testo in una certa misura collettivo e in progress, a entrate e uscite multiple, è stato riconcettualizzato in un testo autoriale e definitivo. Si sono recisi i legami con la dialettica permanenza-trasformazione, con le pratiche di demolizione-ricostruzione che, nel solco di una continua “distruzione creativa”, hanno plasmato in profondità la forma materiale e culturale della città occidentale. L’architettura rinascimentale e quella barocca si sono potute affermare in Italia e in Europa, specie negli edifici religiosi, grazie alla sostituzione di fabbriche romaniche e gotiche. Era già accaduto con la riappropriazione delle testimonianze romane da parte dei costruttori medievali e, prima ancora, con le sovrapposizioni – edilizie e urbane – dei romani nei territori di colonizzazione. Pierre Patte, Plan général de Paris (planche XXXIX), 1765 Pochi decenni prima dell’avvio della riflessione moderna sulla conservazione, Pierre Patte nel suo Monuments à la gloire de Louis XV (1765) prefigurava per l’embellissemment di Parigi la demolizione di tutte le costruzioni gotiche, ad eccezione di Notre Dame. Tre anni prima del progetto di Patte, Giovanni Battista Piranesi nella Ichnographia Campi Martii Antiquae Urbis reinventava la struttura della città a partire dalle rovine – tracce archeologiche e letterarie, memorie e ricordi – secondo un procedimento analogico da cui prende corpo un collage che assume la distruzione della città moderna come condizione essenziale per la Instauratio urbis. Le Corbusier ridisegna un frammento della ricostruzione della pianta di Roma di Pirro Ligorio, Antiquae Urbis Imago (1561), individuando nella sua Leçon de Rome1 il ruolo dell’astrazione e della riduzione nel progetto della città moderna e sottolineando la giustapposizione di oggetti emergenti (sorta di riformulazione delle rovine piranesiane) su un piano privo di connessioni (strade, spazi pubblici, etc.). Giovanni Battista Piranesi, Ichnographia Campi Martii Antiquae Urbis (tab. VII), 1762 Il patrimonio inteso come entità cristallizzata ha legittimato un’idea di conservazione assoluta. Con l’espansione illimitata della conservazione, vero e proprio cambiamento di paradigma, si è paradossalmente interrotto un fertile rapporto con le preesistenze e con la storia, necessario per guardare i processi di costruzione della città e del territorio alla luce della trasformazione permanente, del confronto e del conflitto tra posizioni diverse, della pubblica discussione e dell’accordo, anche provvisorio e contingente, su determinate soluzioni. La protezione globale è diventata quindi una specie di visione panoptica. Una visione virtualmente a fuoco continuo, ma largamente illusoria, che non permette – proprio per la sua estensione indiscriminata – di distinguere realmente le peculiarità, le eccezioni, i valori propri agli oggetti su cui si esercita. Di conseguenza, essa rende difficile operare scelte ragionate, fondate sull’esame dei singoli casi e degli specifici contesti. Il “culto moderno dei monumenti”, di cui parlava Alois Riegl,2 si è spinto al punto che, per citare solo un esempio, una parte cospicua delle trasformazioni haussmanniane di Parigi della metà del XIX secolo sia oggi sottoposta a tutela, e perciò intangibile. Circostanza quanto meno curiosa, se si pensa che i grandi lavori sotto Napoleone III, testimonianze nel loro insieme tra le più eloquenti del continuo mutare della città europea, vennero considerati all’epoca responsabili della perdita inestimabile del “Vieux Paris”. Una nozione di protezione così concepita ha finito col diventare uno dei dogmi della cultura patrimoniale italiana ed europea, oltre che di riflesso un enigma tra i più persistenti del pensiero architettonico nazionale, all’origine della deriva dell’invenzione verso ambiti progressivamente più limitati o, sul versante opposto, verso esercizi progettuali gratuiti e autoreferenziali. All’invenzione si è sostituita la tematizzazione. Tutto è diventato a tema: le città, i parchi, le strade, gli edifici… Il conflitto implicito in ogni operazione di riscrittura del palinsesto urbano e territoriale viene così risolto in una illusoria pacificazione, conferendo al patrimonio storico la funzione “rasserenatrice” propria del monumento. “Sfida all’entropia, alla dissoluzione esercitata dal tempo su tutte le cose naturali e artificiali, [il monumento] cerca di alleviare – secondo Françoise Choay – l’angoscia della morte e dell’annichilimento.”3 In questa prospettiva, il rapporto con il tempo vissuto e la memoria collettiva, con la permanenza e con l’oblio, è alla base della funzione antropologica del patrimonio storico. Ma nell’era della (presunta) trasparenza comunicativa globale, della riformulazione dei concetti tradizionali di spazio e tempo, come può il monumento assolvere alla sua funzione memoriale al di fuori della categoria – economica e culturale – di prodotto di consumo mediatico e oggetto del turismo di massa? Qual è il suo possibile valore nelle condizioni radicalmente mutate degli ultimi trent’anni? D’altra parte, la creazione contemporanea di mnemotecniche performanti e di raffinati strumenti mitopoietici (ampiamente supportati da protesi tecnologiche e social media) ha eliminato – quale versione aggiornata del “Ceci tuera cela” di Victor Hugo – la necessità di costruire nuovi monumenti nel senso proprio del termine, ossia di monumenta. L’attenzione si è potuta quindi spostare dalla creazione di artefatti di rimemorazione alla protezione assoluta del patrimonio storico, congelato nella fissità di un improbabile catalogo, con la proliferazione planetaria del riegliano “moderne Denkmalkultus”. Traguardandola da un diverso punto di vista, la nozione di patrimonio presenta forti analogie con quella di paesaggio, di cui costituisce peraltro un dominio specifico. La rappresentazione del paesaggio (pittorica, letteraria, fotografica o mediante altri media) non restituisce solo l’ambiente naturale e antropizzato, ma lo “costruisce”. Non è solo descrizione ma anche invenzione (e reinvenzione), come ha mostrato Anne Cauquelin4. Allo stesso modo, il patrimonio si forma come oggetto storicamente e geograficamente determinato. Come il paesaggio, è una invenzione della cultura occidentale che l’Europa esporta nel mondo a partire dalla metà dell’Ottocento. In quanto prodotto di una mentalità, l’idea di patrimonio (e di conservazione) è dunque strettamente legata ad un contesto storico e culturale. Non si protegge allo stesso modo in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone o in Cina, sebbene la tendenza attuale sia verso l’uniformizzazione di un paradigma le cui origini risalgono alla tradizione umanistica e a Leon Battista Alberti. Da invenzione europea il patrimonio storico-artistico è diventato istituzione planetaria a tutti gli effetti: un oggetto di allegoria, per restare nel lessico di Françoise Choay, prima ancora che di storia. Per certi versi, un’illusione rassicurante più che una certezza condivisa. Pur richiamandosi ossessivamente alla storia, la cultura della conservazione ha finito tuttavia con il decretare la “fine della storia” (in certi casi con il retrodatarla rispetto alla “profezia” di Francis Fukuyama),5 arrestandone nella migliore delle ipotesi il divenire al XX secolo. Ma senza invenzione, senza possibilità di inserire il contributo di un’epoca nel processo continuo di stratificazione, quale futuro potrà esserci per l’architettura e, più in generale, per le forme e i modi concreti di abitare? La rinuncia a riscrivere parti sempre più consistenti del territorio, a cui ha in larga misura condotto il vincolismo imperante della tutela, non induce solo gli architetti ad abdicare dalle proprie responsabilità etiche ed estetiche, ma produce un numero via via crescente di pagine vuote nella storia dell’architettura e della città. Se l’ordinario coincide con questa sostanziale assenza, non mancano anche qui le eccezioni che confermano la regola. Se la sovranità, come diceva Carl Schmitt, è di chi decide lo “stato di eccezione”, oggi sovrano è il mercato. Tanto in generale quanto nello specifico dell’architettura, è il mercato a decidere ciò che è possibile, ciò che deve essere realizzato. Concretamente, per la costruzione di un landmark basta indire una conferenza di servizi per sbloccare meccanismi (spesso assurdamente vincolistici) che il cittadino comune, voce debole nella contrattazione, non potrebbe in alcun modo bypassare, se non al prezzo di sottili trasgressioni o di flagranti abusivismi. Il paradosso della protezione assoluta si rivela alla fine nel fatto che lo stato di eccezione non è dettato da alcuna emergenza,6 ma si attiva in coincidenza di situazioni che rimettono in discussione, in base a logiche di volta in volta diverse e quasi sempre connesse ad esigenze di mercato, la regola della stratificazione codificata. In tali condizioni, gli apparati normativi non possono che mettere in campo miopi strategie di tutela, con i sottesi ordini del discorso che li alimentano (e che, per inerzia, li mantengono in vita anche oltre ogni ragionevole aspettativa). Da un lato, la latitudine di applicazione di questi apparati è così ampia da sfocare tutte le differenze e le potenzialità in una sostanziale indistinzione: nella impossibilità di operare sui contesti stratificati, mediante la sovrapposizione di altre scritture, si perde di vista il futuro, facendolo letteralmente sfuggire. Dall’altro, non senza rapporto con una mentalità nazionale ancora intrisa di culturalismo e di storicismo (nel senso meno nobile dei termini), il vincolismo a 360° si esercita su contesti ritenuti “alti” (le città storiche, i paesaggi notevoli, etc.), lasciando fuori delle maglie strette del protezionismo – deriva naturale di questo genere di protezione – una porzione di fatto maggioritaria del territorio italiano. Quella che non rientra nei parametri classici; quella che sfugge alle definizioni consolidate (di matrice crociana, stabilite in origine durante il fascismo): il territorio non storicizzato, le periferie delle città grandi, medie e piccole, i paesaggi dell’abbandono, i luoghi della dismissione, etc. Dagli anni ’50 del Novecento, in questa no law land italiana è potuto accadere praticamente di tutto, e di tutto continua ad accadere senza che le soprintendenze, gli enti locali, gli attenti difensori del patrimonio di ispirazione “Italia Nostra” se ne siano accorti. Al di fuori dei perimetri delle norme cogenti e delle istituzioni competenti, all’esterno delle “riserve” regolamentari (bellezze naturali, parchi e aree protette, etc.), il paesaggio italiano è stato radicalmente rimodellato e reinventato dalla formazione di un nuovo habitat nazionale spontaneo e individualista, basato sul bricolage e l’autocostruzione, tendente ad affermare il valore assoluto del nimbysmo alle scale più diverse.

I paradossi della protezione assoluta si sono finalmente resi evidenti, codificati in repertori sempre più autoreferenziali, collezioni di regole pronte all’uso a prescindere dai contesti, dai processi, dai soggetti implicati. Lo si può vedere, ad esempio, nei regolamenti edilizi dei centri storici, dove una rigida visione vincolistica poggia spesso su un substrato di cultura cartolinesca. Qui, in particolare sul lato visibile degli edifici, i divieti sono talmente estesi da non poter installare un’antenna parabolica o un condizionatore, da dover allontanare una canna fumaria dalla facciata o replicare un’insegna commerciale come quella di cinque secoli fa. In cambio, nel mondo reale succede che, dietro le cortine edilizie, si realizzino tranquillamente – e in maniera più o meno abusiva – interventi del tutto estranei ad una qualsiasi logica locale. Dentro gli edifici si possono nascondere infatti “cadavres exquis”, magari per ricostruirli, specie dopo calamità naturali, con lo scheletro strutturale che si preferisce, o che si ritiene di più agevole applicazione. L’importante è che la pelle sia conforme ai parametri stabiliti negli appositi regolamenti e alla nozione di storia sulla quale implicitamente questi regolamenti si fondano. In questo modo, i centri storici sono ormai tanto rigorosamente tutelati da diventare, da una parte, simulacri di se stessi e del loro passato, dall’altra risorse liberamente disponibili sul mercato grazie ad accorte strategie di marketing territoriale. Nelle città-monumento, l’ossessione del patrimonio e della intangibilità dello status quo non permette di vedere la violenza (anche materiale) cui esse sono sottoposte all’impatto del turismo di massa. La città diffusa diviene, a sua volta, testimonianza evidente della natura paradossale della protezione globale incapace di guardare oltre le antiche mura urbane, oltre che deposito variegato del pensiero architettonico italiano degli ultimi cinquant’anni, più o meno a portata di bricoleur. Qui, dove vive forse la maggioranza degli italiani, si riproduce, su scala infinita e in modi simmetrici, ciò che avviene in maniera “regolamentare” nelle città storiche, nelle espansioni “moderne”, nei parchi nazionali, con la disseminazione di oggetti governati, almeno in apparenza, solo da un principio di anarchia, “villette geometrili” (per dirla con Gianni Celati) et similia. Un nuovo catalogo tipologico che, con la relativa dotazione di tetti a falde, materiali locali, colori tenui (e nani sparsi in giardino), ha ridefinito in maniera durevole la morfologia del territorio e l’immagine del paesaggio, senza alcun bisogno di creare nuove iconografie da cartolina. Intanto, continuiamo a far finta di non essercene accorti? 23.8.14 (1) Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Flammarion, 2008 (1923). (2) Alois Riegl, Il culto moderno dei monumenti, Milano, Abscondita, 2011 (1903). (3) Françoise Choay, L’allégoire du patrimoine, Paris, Seuil, 1996 (1992), p. 15. (4) Anne Cauquelin, L’invention du paysage, Paris, Presses Universitaires de France, 2000 (1989). (5) Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 2003 (1992). (6) Lo stato d’eccezione non ha anzi più nulla di eccezionale, essendo divenuto un “paradigma di governo” (Cfr. G. Agamben, Lo stato d’eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 2003). La prima uscita di questo articolo è stata pubblicata all’interno del progetto State of exception curato da Luca Silenzi |