Massimo Canevacci. Il respiro in vetrina

|

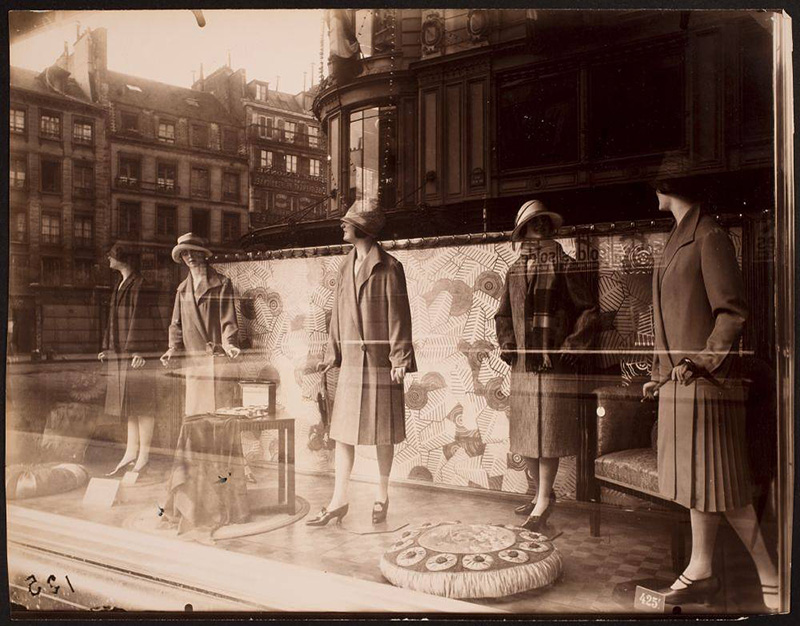

In una piccola citazione senza commenti, secondo il suo stile, Benjamin scrive che nel 1820 un anonimo commerciante mette il prezzo accanto a una merce in una vetrina di Parigi (a memoria). Un anonimo quanto rivoluzionario inventore. Appare evidente le connessioni tra consumo, merce e desiderio; le tensioni tra estraneazione e immedesimazione; le mescolanze tra pubblico e privato. La vetrina in strada è più potente o almeno tanto potente quanto il lavoro in fabbrica. La stessa merce che causa conflitti di classe su cui Marx elabora il suo capolavoro, esposta in vetrina seduce irresistibilmente ed è interclassista. Il vetro sottile mostra una “immagine dialettica”, direbbe WB, eppure si deve dire che la sua idea di passato arcaico e futuro liberato è uno dei suoi pochi errori teorici e metafisici o forse e meglio “engelsiano”. La vetrina è l’utopia. Essa vive dappertutto eppure è irrealizzabile. Mostra e nega nella sua trasparenza. Lo sguardo in vetrina non è mai indifferente, rivela disgusto, rabbia, desiderio, critica, progetto, ansia. È ugualitaria nel suo essere persino élitista. La vetrina si difende mostrandosi, è una difesa della merce e la sua ostentazione gloriosa. La vetrina è tra le più potente delle arti: mescola design, moda, architettura, tecnologie, simboli. Nei film della mia adolescenza, i poveri, specie bambini, schiacciavano il viso affamato nelle vetrine per commuovere lo spettatore sazio; da tempo l’ipocrisia benpensante ha ceduto il passo, anzi il colpo, alla rottura delle vetrine per penetrare nello spazio interdetto quanto sfacciato. E ora sfasciato…La vetrina, ogni vetrina, manifesta un conflitto ottico. Essa sollecita, nel suo silenzio-eloquente, la frattura che è implicita nella sua trasparenza ottica. Con la vetrina, l’unico gioco di sguardi è conflitto. Il desiderio implicito o l’ingiustizia percepita spingono al suo destino quando le regole sono sospese: la frattura. Il soggetto attivo delle fratture in vetrina è “invisibilmente visibile”. Desidera di essere fotografato e di fotografarsi. È un soggetto affine alla vetrina, ha sempre uno stile, uno stile stradaiolo che diventa moda (o film), assorbito subito dopo da fashion designers astuti e occhiuti. Vederli in azione e osservarne gesti, vestiti, codici, maschere è danza contemporanea. Affascina anche il più conservatore degli osservatori per poi decadere nella condanna. Eppure si sente che anche questa condanna è complice del desiderio, ogni fariseo vorrebbe essere Joker almeno in sogno da sveglio. La metropoli non è mai innocente né neutrale: è lo scenario mutevole in cui si manifestano quei conflitti che nelle fabbriche sono sempre più interni o di sopravvivenza. Insomma il post-industriale è la metropoli comunicazionale. Qui si avvampano analogico e digitale. E il fuoco è il razzismo, violento, esplicito, istituzionale (Chauvin “sciovinista”). Il caso di Minneapolis non è un caso, nel senso che niente è casuale nell’orrore della scena omicida, anzi, il poliziotto si offre con il peso della propria uniforme omicida alle riprese cellulari. Affiancato da tre “colleghi”. L’immagine afferma un vero atto pubblico di sottomissione al proprio potere verso chi accenna differenze, stavaganze, marginalità. Si sottomette quello che è percepito irregolare. La scena è veramente sfacciata. Indimenticabile. Dovrà stare, la foto assassina, nei libri di storia. E la storia non si fa negli US in particolare con le dichiarazioni di non violenza, belle e affascinanti, ma destinate alla sottomissione come ben compresero le Black Panther poi eliminate. La storia si fa con l’esplosione rabbiosa di chi non ha alcun riferimento istituzionale, politico o religioso, e si dirige verso e contro il cuore dello splendore luminoso delle metropoli: la vetrina. In questa ottica, la vetrina esprime il nesso pubblico-privato, la compattezza “uniforme” della tradizionale dicotomia, fusa dall’eccesso non solo di rabbia o furbizia, quanto di una politica metropolitana che ha ignorato per decenni, direi dalle leggi di Johnson in poi cosa significa essere marginale, dai colori afro-americani o afro-brasiliani. Afro-panamericani. E purtroppo va detto che, al di là delle trame e complotti e fake e risentimenti vari, che il riformismo di Lula e di Obama ha fallito e che si deve vedere dentro i loro limiti i successi altrimenti imprevedibili di Trump e Bolsonaro. La cosa sorprendente è che l’unica critica radicale che almeno io sappia l’ha svolta un altro poliziotto, anzi il capo della polizia di Huston Art Acevedo che ha detto testualmente, citando Forrest Gump: “Parlo a nome dei capi della polizia di questo Paese – dice Acevedo rivolto al presidente – Per piacere se non ha qualcosa di costruttivo da dire, tenga la bocca chiusa perché sta mettendo uomini e donne ventenni a rischio”. Sottolineo: azzittisce il Presidente citando un film di una persona anormalmente normale e che proprio per questa sua anormalità è più normale di tanti cosiddetti “normali”. Non cita i classici Presidenti padri della patria, né Dylan Thomas o Bob Dylan, tanto meno Mike Davies. Cita un film immedesimandosi nell’attore preferito. Che in un altro suo celebre film, Philadephia, sempre Tom Hanks cerca di spiegare, lui malato di Aids, cosa significhi amore e oblio a un amico annoiato. E cita proprio Andrea Chenier, l’aria immortale della Mamma Morta, in cui si svolge la rivoluzione francese tra fame e miseria, incendi e lutti. Forrest Gump è ingenuo come Andrea Chenier, rinnova l’opera e Art Acevedo la continua azzittendo la fame di sangue su cui dissertano Trump e Bolsonaro con le nere bibbie in mano. Le vetrine spezzate sono il modo, spesso l’unico oltre i buoni sentimenti, di farsi sentire, di affermare la propria fisicità metropolitana di strada e di asfalto e di vetro. Si esce, se mai sarà possibile, dalla situazione del privilegio bianco solo mescolando colori e valori con la bellezza della propria vitalità. Utopia non è qualcosa che verrà per infrangere il sempre uguale, la potenza degli istinti primordiali della lotta politica: è un manifesto spontaneo scritto nelle schegge di vetro disseminate nei marciapiedi. La vetrina già in nuce è questo simbolo di trasparenza bloccata, di offerta pubblica e negazione privata, di splendore ipocrita che mostra solo quello che non tutti potranno mai avere, certamente i diseredati di un retaggio secolare di schiavitù che non è stata mai, mai, superata. La devastazione l’ha compiuta il ginocchio assassino non i giovani che frantumano vetrine: e le vetrine sono un simbolo, il potente simbolo della proprietà privata sbrilluccicante e ammiccante, delle merci già fantasmagoriche ora ridotte a codici senza aura, ormai privi della dialettica tra immedesimazione e di alienazione. Le vetrine falso-trasparenti sono la sfida che l’era industriale ha lasciato in eredità monumentale nell’interregno dell’e-commerce, Amazon, che non hanno vetrine e che non hanno neanche utopie e che si accrescono “democraticamente” porta-a-porta. In tale interregno senza-vetrine, un’altra istanza critica che fa sperare la stanno praticando ufficialmente le intelligenze “smart” dentro face book: sono loro attaccano il fondatore Zuckerberg troppo neutralista o accondiscendente verso Trump. Questa è politica digital-comunicativa che si deve appoggiare assieme alla dichiarazione di non poter tornare indietro né all’oggi senza il mutamento necessario. E radicale. Gli spazi digitali sono parte del conflitto tanto quanto i luoghi dell’asfalto scheggiato dalle vetrine. Infine, è un destino evangelico che unisce due paesi come US e Brasile, versione biblica ultra-materialista. Ma questo è un altro discorso… 9.6.20 |

Eugene Atget via

Eugene Atget via