Alessandro Lanzetta. Architects Without Architecture

|

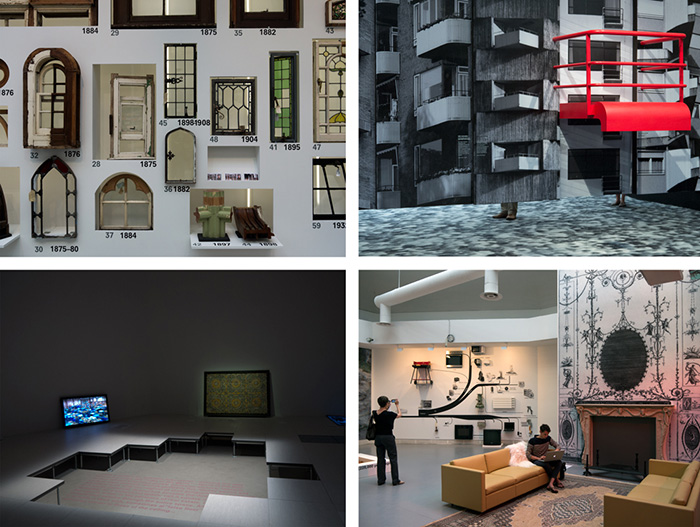

Come nella mitica prima edizione, alla Quattordicesima Biennale di architettura il titolo, fundamentals, e il sottotitolo, architettura non architetti, non sono parole vuote ma concrete intenzioni “scientifiche” dell’autore. L’amato, quanto odiato super Koolhaas, si è infatti preso la responsabilità di dare alla mostra una linea forte e ideologica. Può risultare non condivisibile, cinica, superficiale e persino irritante, ma comunque sembra mettere definitivamente un punto al periodo delle cosiddette archistar, che non sono né presenti né citate. A parte, ovviamente, la più star di tutte, cioè Koolhaas stesso. Che ci voleva, diranno i più. Il punto l’ha messo la crisi e l’olandese volante non ha fatto altro che assecondare la storia. Ma questo, però, significa raccontare per l’ennesima volta la favola dell’uovo di Colombo: dire una cosa ovvia quando già è stata detta da un osservatore più acuto. Con la sua personalissima linea curatoriale Koolhaas ha lanciato vari messaggi, che sono stati ben accolti e compresi dai paesi espositori e dai visitatori, con l’inevitabile eccezione dell’Italia e degli architetti italiani. Critica paranoica Degli eccellenti architetti incontrati – intellettuali, accademici e professionisti – pochissimi hanno capito che Elements of architecture è una delle solite applicazioni del metodo paranoico-critico surrealista tanto caro all’olandese, utile a riportare al centro del dibattito le concrete viscere dell’architettura: pavimenti, porte, muri, tetti, soffitti, toilette, scale, rampe, balconi. Da vari personaggi ho sentito dire che la sezione espositiva sembrava una fiera campionaria, se non una vera e propria sconcia pornografia dell’architettura. Sono d’accordo con quest’ultima affermazione, che tuttavia va intesa nel senso “alto” e sano di Bataille. L’esposizione ai Giardini è una sublime performance di critica pornografica, ispirata alle tassonomie surrealiste degli Anni Trenta della rivista Documents. È un saggio di sublime “basso materialismo”(1), utile all’autore per rivalutare definitivamente l’ultimo secolo attraverso una sacralizzazione di elementi edilizi tanto banali quanto fondamentali. Facendo ciò, Koolhaas ri-scrive una storia della disciplina del costruire alternativa e del tutto indifferente all’ego degli architetti, che ne risultano infatti assenti. Una lettura creativa che, ironicamente, spazza via tutti gli ismi e tutte le periodizzazioni storiche, dalla preistoria ai giorni nostri. Si produce così una sorta di Cadavre Exquis della disciplina, una sur-storia che mostra con forza quanto il funzionalismo più spinto (qui rappresentato da questo freddo catalogo di elementi edilizi giustapposti), superato un certo grado di accumulazione possa diventare immediatamente irrazionale e creativo, producendo quel meraviglioso incidente che si chiama architettura, e in particolare quella modernocontemporanea (Antonino Terranova). Richieste di aiuto Così Elements of architecture è un’operazione che in un certo senso riporta l’architettura nel campo artistico, affrancandola da quello soffocante dell’accademia e da quello vincolante della professione. In questo modo l’architettura é condannata a rimanere prigioniera del mercato, anche fosse quello più raffinato, simile a quello dell’arte, che si può permettere le opere “scomode” dell’architetto olandese. Questa vera e propria performance scientifica spiega così la sezione monditalia, che risulta essere una disperata richiesta di aiuto alle altre arti per comprendere la situazione dell’architettura di un paese, l’Italia, preso come emblema della condizione contemporanea sociale, politica e culturale dell’Occidente. La parte più scientifica di monditalia è però decisamente didascalica, come lo sono i trecento metri dell’antica Tabula Peutingeriana tardoantica, un ottima icona geografica ma pesantemente abusata, rinforzando la tesi koolhaasiana della non autonomia della disciplina. La presunta potenzialità italiana in mostra è data, più che dalle ricerche scientifiche, dalla presenza del rumore acustico e visivo degli 82 film in loop e delle persone di tutte le età, che utilizzano i vari spazi laboratorio e palchi di musica, teatro e danza in una costruzione perenne della mostra. Di nuovo, siamo completamente in balia della sua visione paranoico-critica, una lettura della realtà talmente personale da dover essere accettata più come un’opera d’arte che come una ricerca scientifica. Ma visto il contesto e visto i precedenti non è assolutamente detto che ciò sia esecrabile. Modernità globale È miracoloso che quasi tutti i paesi abbiano compreso e accolto il tema absorbing modernity, mostrando al contesto dell’architettura in che modo la loro cultura si sia globalizzata assorbendo la modernità, anche attraverso processi traumatici, crisi e tragedie. L’oggi del mondo, secondo Koolhaas (e quasi tutti i curatori nazionali), è un ambiente duro, complesso, ma fecondo, in quanto figlio delle contraddizioni del secolo breve, in cui la modernità ha liberato tutte le sue potenzialità positive e negative. Architetti non architetture Ma quanto detto sopra non vale per il padiglione italiano. Il che non stupisce, poiché gli italiani hanno storicamente un problema culturale con la modernità ma allo stesso tempo una perversa quanto ipocrita ossessione per la tradizione e un’enorme ritrosia a recedere dal privilegio nel definirsi architetti. Così l’impressione che si ricava dal padiglione nostrano è che sia decisamente fuori fuoco, nonostante la bellezza dell’allestimento (a cominciare dal portale d’entrata), la chiarezza scientifica della sezione storiografica su Milano e la qualità medio alta dei progetti selezionati. Infatti, già la chiave di lettura innesti/grafting è sospetta: se indubbiamente la grande capacità di interpretare e incorporare gli stati precedenti attraverso metamorfosi continue è una peculiarità italiana, è pur vero che ciò non si risolve né nell’elegante epopea borghese delle trasformazioni dei centri delle città (e in particolare nelle belle architetture milanesi alla Caccia Dominioni, Asnago e Vender) né in quella, altrettanto elegante, dei raffinati e minuti interventi contemporanei selezionati. Tutto ciò con l’aggravante della decontestualizzazione delle esperienze del passato dal loro irripetibile ambito storico, come per esempio nei casi di Giò Ponti e Carlo Scarpa, o in quello di Terragni e Vietti di fronte alla Basilica di Massenzio. Facendo un semplice giro nei contesti antropizzati costruiti nel periodo 1914-2014, cioè nell’infinita e gassosa galassia urbana delle metropoli italiane, oltre i limiti dei centri storici, pare alquanto bizzarro affermare che l’assorbimento dei duri processi della modernità si sia realizzato attraverso questi piccoli e sublimi innesti d’architettura. Soprattutto se non si mostrano gli interventi più impattanti e conflittuali, che cospargono il territorio dalle Alpi a Lampedusa. Se la domanda che Koolhaas ha posto è che cosa abbiamo e in quale modo siamo giunti a questo punto, non mi sembra che l’Italia abbia risposto in maniera né esaustiva, né oggettiva e neanche realistica. È stata esposta, per l’ennesima volta, una storia consolatoria che esalta le forme più raffinate di un’architettura di nicchia ormai morta e sepolta. Una narrazione autistica che fallisce il compito di celebrare l’architettura come fenomeno urbano, un racconto in cui l’architetto italiano è sempre al centro, come fosse un novello Poliphilo che eroicamente innesta piccoli gioielli nei ricchi contesti storici italiani. Quest’analisi, magari, è anche parzialmente corretta, ma tuttavia tralascia i grandi fenomeni architettonici della modernità italiana che hanno plasmato il territorio (come per esempio il Corviale, Vigne Nuove e Tor Bella Monaca a Roma, il Gallaratese a Milano, Forte Quezzi a Genova, le Vele a Napoli, Rozzol Melara a Trieste, lo Zen a Palermo), ignora l’enorme quantità d’ottima architettura italiana meno chic (industriale, pubblica e residenziale) e la grande avventura dell’industrializzazione edilizia del secondo dopoguerra, ben presente in padiglioni di paesi più o meno importanti. Nel racconto di Zucchi è stato dimenticato anche tutto quel panorama banale, informale e abusivo spalmato sul territorio esterno delle città italiane, ormai presidiato esclusivamente dai segni postmoderni dei centri commerciali. Tra l’altro, questo è uno dei lasciti più visibili dell’assorbimento della modernità nel nostro paese che sconta più di ogni altro l’assenza dell’operare degli architetti. Con le ottime ma ininfluenti architetture selezionate, Cino Zucchi sembra aver quindi ribaltato il tema generale, mettendo in mostra architetti, non architettura, testimoniando e ribadendo l’italico egocentrismo della categoria professionale, l’ossessione postmoderna per “la storia” e l’impossibilità – per la sua generazione – di accogliere in pieno e senza riserve i temi della modernità. A meno che, attraverso gli eleganti piccoli progetti esposti, il curatore italiano non ci voglia dire che si è finalmente realizzata la completa secessione dell’architettura italiana, vista 55 anni fa da Banham in The Italian Retreat for Modern Architecture. Una ritirata non tanto dal dibattito disciplinare contemporaneo, quanto direttamente dal mondo reale, dove vivono i cittadini. Roma 9.6.14 (1)Y.A. Bois, Abattoir, in Y.A. Bois, R. Krauss, L’informe. Istruzioni per l’uso, Bruno Mondadori, Milano 2003.

|