|

“In questo progresso scorsoio/ non so se vengo ingoiato/ o se ingoio” recita il poeta veneto Andrea Zanzotto in una conversazione con Marzio Breda.” (1)

I giorni di Dietro il paesaggio (2) sembrano essere stati spazzati via dall’incedere di una società arida ed indifferente: agli esordi del nuovo millennio, la liricità tutta novecentesca dei paesaggi naturali si scontra col caos di un mondo turbolento, capace di strangolare come un nodo scorsoio.

Il mito divenuto esile del paesaggio veneto, delle ville palladiane, dei Grand Tour, de La Morte a Venezia lascia il posto a nuovi orizzonti psichici e paesistici in cui passato e presente sono saldamente intrecciati. Anche a Nord-Est, la periferia o le “periferie” sono espressione di cambiamenti che hanno investito l’intero territorio italiano, pur trovando una specifica collocazione geografica. In quest’angolo d’Italia, probabilmente in maniera profetica e più evidente, i vari concetti di periferia trovano compiutezza nelle manifestazioni della politica nazionale oltre che nelle incertezze di quella locale.

Scomparsa l’emigrazione -assieme alle frange di miseria e di stento- che pure era stata registrata da Pietro Germi nel film Il cammino della speranza (1950), unita nelle illusioni a quella meridionale, la provincia veneta vive un periodo di grandi trasformazioni.

A partire dagli anni ’50 del secolo scorso la quantità di vani e volumi costruiti non trova risposte di qualità facendo naufragare sia le idee moderniste, che una pianificazione basata sul nascente interesse nei confronti dei tipi storici e della morfologia urbana.

I progetti del 1958, presentati rispettivamente da Ludovico Quaroni e Saverio Muratori, per il concorso indetto dal Comitato di Coordinamento dell’Edilizia Popolare (Cep) per un quartiere residenziale nell’area delle Barene di San Giuliano, a Mestre, testimoniano la nascita del problema e l’irrisolutezza con cui viene gestito. L’insediamento Cep non verrà mai costruito secondo le idee previste nell’ipotesi progettuale prospettata dal gruppo capeggiato da Quaroni: un progetto di grande portata – 47000 vani disposti su 190 ettari occupati da edifici dalla forma di enormi emicicli multipiano ad altezza differente – che si configura come primo tentativo di governare le grandi dinamiche territoriali senza declinare il confronto con la città storica, che era, seppur in termini diversi, l’unico vero nodo critico dell’ipotesi di Muratori.

Luodvico Quaroni, Barene di San Giuliano, Mestre 1958

La città diffusa (3) veneta nasce da equivoci come questo appena descritto. Il fallimento –ovvero la mancata costruzione- del progetto quaroniano è un episodio che rappresenta i primordi di un’incapacità sistematica nel gestire seriamente il processo di conurbazione del territorio e di dare un senso alla logica produttiva della nascente piccola impresa artigianale. Da allora in poi anche i grandi progetti pensati per le aree periferiche di altre grandi città italiane sconteranno la difficoltà della politica di credere nelle capacità dell’urbanistica, lasciando i progetti incompleti sotto il profilo architettonico e di fatto estranei al territorio (poiché privi di servizi, terziario e trasporti).

Sono gli anni ‘60 e ‘70 a rappresentare al meglio il periodo della dispersione dell’edificato, anni in cui il movimento operaio, nato nelle fabbriche, va spegnendo le sue ultime fiammate. All’irrisolto problema abitativo si aggiunge quello del veloce insediamento di numerose piccole industrie, a gestione familiare, nella loro caratteristica connotazione del capannone.

Il Veneto che se ne va (4) è il titolo di un articolo del 1970 in cui Zanzotto denuncia il turbamento derivante dal “senso della deflagrazione, dell’assordante e accecante <<boom>> verificatosi in questi anni”(5), in cui il paesaggio ha lasciato posto al progresso, e in cui la campagna è divenuta un’estensione ambigua della città: frequenti erano figure come quella di una vecchia contadina “inurbatasi fra i quattromila abitanti di un paesetto (vale per campione) che ha tirato su caparbiamente una trentina di fabbriche di mobili, nel caos più caos possibile, e che non solo ha visto il rientro degli emigranti, ma persino i suoi bravi esportatori di valuta! E il nait-clab!(6)

Zanzotto, cantore di campagna (7), registra dunque con molto anticipo sugli urbanisti la disgregazione della città storica e il caos portato dal laissez faire accordato alla piccola imprenditoria. Ma siamo davvero sicuri che l’idea di periferia a Nord-Est dell’Italia sia rappresentato solo dalla conurbazione diffusa, solo dallo sprawl urbano?

Pensiamo al binomio geografico rappresentato da Venezia e Mestre-Marghera. La terraferma ha significato per molte persone migliori condizioni di vita fino agli anni ’70 ma, come ci suggerisce Zanzotto, in questo binomio “qual è il vivente? qual è il cadavere?”(8).

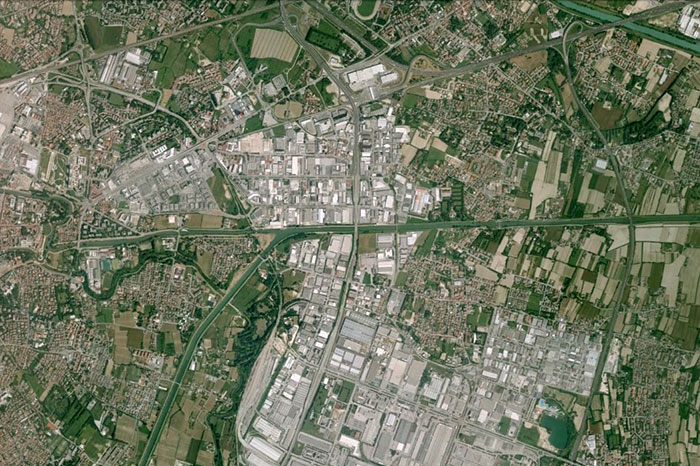

L’appendice industriale del triveneto, posta poeticamente e improvvidamente ove vi era il mare (9), oggi appare come un luogo in via di dismissione, un deserto industriale dove sopravvivono poche sacche di resistenza produttiva, e dove vi hanno preso dimora i monumenti arrugginiti alle fabbriche del Novecento. La divisione del territorio in compartimenti stagni, in zone funzionali, ha generato la sola forma di città che poteva in qualche modo integrare quanto le regole dei vecchi PRG non permettevano:la commistione delle funzioni all’interno di aree omogenee. Attorno a Mestre e Marghera sono così nate ampie aree residenziali a bassa densità, accerchiando porzioni di territorio destinate all’agricoltura e l’industria lungo la via d’acqua del Brenta e le direttrici stradali che conducono verso Padova e Treviso. Allo stesso tempo la città storica di Venezia ha subito il saccheggio di un turismo non pianificato, numericamente inarrestabile, pronto a sollecitare la trasformazione definitiva del tessuto urbano in una sorta di parco a tema.

Si tratta ovviamente di fenomeni correlati. Masse di turisti sempre più numerose giungono dagli alberghi, economicamente più accessibili, collocati nell’ampia conurbazione della campagna veneta favorendo l’assalto e la musealizzazione delle città d’arte di Padova, Verona, Vicenza, Venezia e Ferrara. Contemporaneamente i servizi destinati alla popolazione residente si collocano in periferia, “massimizzando” il potenziale economico-speculativo degli spazi storici consolidati (ovvero privatizzazione del suolo pubblico e nascita di servizi specializzati nel soddisfacimento delle attività turistiche).

Questo processo è distrattamente favorito dagli stessi amministratori locali e dalla politica attraverso la svendita di importanti beni pubblici della città antica o come nel caso di Venezia nell’immobilismo decisionale di fronte al pericolo di schianto delle grandi navi che incombono sul patrimonio storico-urbano (grandi navi che portano con sé la peggior forma di turismo, ovvero quello destinato a fermarsi solo per poche ore).

Rem Koolhaas, riqualificazione del Fontego dei Tedeschi a Venezia

Anche il discusso intervento di restauro e riqualificazione del Fontego dei Tedeschi su progetto di Rem Koolhaas va inquadrato in quest’ottica globale, che mette in gioco centro e periferia. Il problema non è rappresentato dall’intervento contemporaneo nel contesto storico veneziano, ma al contrario da una cessione della sovranità pubblica nelle mani di un imprenditore privato. Nulla di male se una trasformazione di tale portata fosse stata programmata dalla politica locale, ma siamo di fronte ad un tentativo che ha, col placito della burocrazia, sovvertito le normative urbanistiche poste alla base del piano della città. Un piano che non prevedeva un aumento tanto significativo di spazi commerciali nell’area urbana oggetto dell’intervento. Questo è il triste destino di Venezia, svendere i propri beni per far sì che aprano nuovi alberghi, ristoranti di lusso o spazi commerciali, ovvero attuare una politica che ha espulso la parola città dal proprio vocabolario, favorendo indirettamente i fenomeni di conurbazione periferica.

Naturalmente anche le grandi opere che hanno “investito” il territorio –in particolare MOSE e passante di Mestre- partecipano a questo processo distruttivo nei confronti della città storica, rimandando continuamente un serio discorso sui problemi di pianificazione della periferia (città diffusa) e polarizzando il dibattito politico.

Il recente potenziamento della rete ferroviaria dell’area padana non ha risolto nulla.

Al contrario ha agito negativamente sulla percezione visiva dei paesaggi tra Ferrara e Padova, mutandone il messaggio estetico derivante dalla vocazione agricola di parte della pianura padana. Tristi gruppi di progettisti e politici hanno deciso di investire ingentissimi stanziamenti per dotare la linea ferroviaria di barriere al rumore capaci di configurare un percorso in trincea per chi viaggia e un muro costruito da di sbiaditi pannelli in plastica e cemento per chi vi abita accanto. Il risultato è che le infrastrutture ferroviarie, come quelle stradali, anziché unire il territorio velocizzando i trasporti hanno finito per creare ulteriori e nuove cesure nel paesaggio.

Castello Roganzuolo (San Fior, Treviso), profilo dell’oratorio settecentesco di Villa Liccer

Spostando invece l’attenzione sui volumi edilizi, molti dei capannoni industriali costruiti nei decenni precedenti si presentano come inutilizzati, mentre continuano a sorgere nuovi centri commerciali che subiranno un destino simile, se stritolati dalle leggi di mercato come già accaduto in altre aree del pianeta. Il destino dei capannoni è in fondo quello subito dai centri montani in via di spopolamento. Anche in termini dimensionali il paragone regge: la superficie di pochi capannoni ad uso industriale può essere pari, in termini di occupazione di suolo e di volume, alle dimensioni di piccoli agglomerati storici.

Alla crisi della piccola industria è seguita la crisi dell’edilizia abitativa, che ha abbandonato sul territorio ulteriori volumi edilizi (ancora una volta monofunzionali) allontanando l’avvio di vere pratiche di rottamazione/riqualificazione delle costruzioni energivore degli anni ‘50-70.

Franco Purini, Vema, Biennale di Architettura di Venezia 2006

La megalopoli padana di Eugenio Turri descrive bene le dinamiche antropologiche ed urbanistiche che caratterizzano l’ampio territorio a cui si sta facendo riferimento.

Ma quali sono le più recenti risposte e le proposte degli architetti, degli urbanisti, dei politici? Quelle degli architetti appaiono evasive, irrealistiche. E’ il caso del progetto proposto da Franco Purini nel 2006 con Vema, anacronistico tentativo di proporre una città di fondazione tra Verona e Mantova, ovvero all’incrocio di due importanti corridoi europei come il Lisbona-Kiev e il Berlino-Palermo. Senza voler qui sostenere lo sprawl urbano o alcuna forma di “genericità” della città, la proposta di Purini ripone troppa fiducia in presunte proprietà salvifiche della forma della città, rinunciando di fatto a trovare dei meccanismi di governo della dispersione, come invece aveva cercato di fare Frank Lloyd Wright in Broadacre City.

Anche le risposte degli urbanisti e degli antropologi non hanno portato alcun contributo veramente rilevante. Libri come Contro l’architettura (2008) di Franco La Cecla, L’Anticittà (2011) di Stefano Boeri, (possiamo aggiungere, a testimonianza della contagiosità di talune ipotesi, anche il libro pubblicato da Pippo Ciorra nel 2011 intitolato Senza Architettura) riflettono essenzialmente esperienze personali anteponendo, con buona probabilità, titoli autobiografici alle proposte progettuali.

Le proposte dei politici sono invece inesistenti o dannose poiché minano l’integrità della città storica e contemporaneamente ignorano le spinte dinamiche della periferia. Quanti politici hanno capito che i morti ammazzati descritti in Gomorra sono anche parte della periferia geografica di questa parte d’Italia? Quanti hanno capito che verrà il giorno in cui percorrere la città storica sarà come camminare senza permesso in un giardino privato?

La periferia che ci troviamo di fronte assomiglia ad un quadro di Pollock, più che a un quadro di Mondrian, non è una porzione di città, al di fuori del nucleo storico, caratterizzata da edifici ad alta densità abitativa immersi in ampi spazi vuoti, non vi è una griglia regolatrice come negli Stati Uniti, è piuttosto un alternarsi confuso di capannoni, edifici abitativi, nuovi insediamenti, spazi di campagna, con le strade e i centri commerciali che costituiscono gli unici spazi pubblici e di aggregazione.

Jackson Pollock, Number 1, 1950 (Lavender Mist),1950, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce Fund, Washington

Questa periferia continua è stata chiamata città diffusa perché gli intellettuali l’hanno saputa immaginare nelle forme e nei termini di una città disgregata, cogliendone anche qualche aspetto positivo (come la predisposizione alle pratiche individuali, la possibilità di garantire ampie porzioni di spazi verdi e agricoli attorno l’abitazione, la possibilità di avere la “fabbrica” accanto la casa senza subire spostamenti alienanti e senza vivere in quartieri dormitorio) ma ancora oggi rimane un problema di fondo.

Non ci si può ostinare ad utilizzare gli stessi strumenti interpretativi per analizzare un’opera di Pollock e un’opera di Mondrian. Eppure la moderna ermeneutica ci spiega come entrambi gli esiti artistici possano essere frutto di un’incessante ricerca- e non frutto del caso come taluni pensano. Lo stesso vale per il disegno anarchico della periferia continua, in contrapposizione a quello della città compatta (o dell’urbanistica di stampo razionalista). Entrambi i “disegni” rimandano a due logiche diverse, due concezioni diverse dell’uso del paesaggio e di come stabilire i rapporti umani. Questo tessuto periferico è nato senza una reale pianificazione, ma non è detto che non si possano convogliare tutte le energie positive della periferia per alimentare un modello più efficiente. Questa forma di periferia che incontriamo a Nord-Est (che non è la sola forma di periferia presente), si incontra ovviamente anche altrove. Riconosciuti questi concetti caratterizzanti la periferia diffusa, sforziamoci di migliorarla, cerchiamo di orientarla a sfruttare la sua capacità di darsi continuamente un volto nuovo, senza le ansie conservative della città storica. Immaginiamo una periferia che costituisca un rapporto diverso con il paesaggio naturale, senza distruggere l’anima del territorio, ma esaltandola: le spinte individualistiche, gli esperimenti partecipativi, la rabbia artistica, la forza di cambiamento e lo spazio disponibile di questi luoghi ci dicono che è possibile attuare un cambiamento. “In questo progresso scorsoio” l’informale della periferia ci introduce ad una nuova estetica.

[Luca Guido]

11.4.14

|