Possiamo considerare lo stato di crisi permanente come la condizione fondamentale su cui si struttura la società industriale moderna. Il capitalismo, quale “processo di distruzione creatrice” (Schumpeter), presentandosi come potenza dinamica, mai stazionaria, che vive e prospera nella circolazione incessante dei patrimoni, finisce per minare sempre più nel profondo la stabilità “naturale” delle forme sociali, politiche e giuridiche tradizionali. Su questo piano, il tema del lavoro, quale elemento fondamentale nell’ambito dei rapporti capitalistici di produzione, acquista un ruolo fondamentale, strutturandosi secondo due direttrici in contraddizione tra loro: da un lato, si presenta come espressione della volontà capitalistico-industriale e della potenza tecnica (degenerando al livello dell’”alienazione”, secondo la definizione di Marx); dall’altro, fornisce la base per ripensare il problema dell’integrazione sociale (un tessuto di “solidarietà”, come lo ha chiamato Durkheim o un processo tecnico di razionalizzazione del mondo, come pensato da Weber) in vista di contenere gli effetti degenerativi prodotti dall’instabilità economica.

Al posto di un modello di società “naturale”, come quella feudale, si viene, dunque, ad affermare un modello di società “artificiale” (contrattuale) prodotta dal lavoro collettivo (come recita ancora il primo articolo della Costituzione italiana, “L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”) e costruita, paradossalmente, su uno stato di crisi permanente. Di qui la società, istituita dall’attività umana (il lavoro) e rappresentata come il frutto di un contratto, ha sostituito ai legami sociali i rapporti giuridici astratti e formali (le società storiche tradizionali erano fondate sui vincoli di sangue, di ceto, di religione, di corporazione ecc., e solo successivamente e su queste basi organizzate giuridicamente).

Tuttavia, dietro la continua precarizzazione della vita soggetta ai veloci sviluppi dalla tecnica (sotto le spinte propulsive della potenza capitalistica) si è presto avvertita l’ineluttabile crisi del sistema giuridico formale e la difficoltà di ricomporre il mondo sociale entro l’ordine logico della scienza giuridica. Tale ordine ha ceduto sempre più il passo al fenomeno della “motorizzazione della legge” (Carl Schmitt), al flusso di leggi speciali e misure di emergenza che trovano espressione negli strumenti del «decreto», del «provvedimento», dell’«ordinanza», strumenti che rimandano alla «velocità d’attuazione», alla «meccanizzazione», alla «crescente motorizzazione» (problema avvertito anche dalla scienza giuridica italiana che ha stentato a ritrovare un equilibrio tra volontà legislativa e concetti astratti, tra esigenze pratiche di rapidità e principî primi).

Alla luce di tali considerazioni, si può comprendere come la crisi attuale (economica, politica, culturale, giuridica, sociale) alimentata, sul piano globale, dagli effetti della pandemia, non sia che un epifenomeno, riferito a condizioni sociali differenti, della crisi strutturale che caratterizza il mondo industriale (e post-industriale) moderno. A questo stato di crisi permanente ha risposto anche la politica che a partire dalla prima metà del secolo scorso ha accentuato sempre di più il suo carattere di programmazione e pianificazione nel tentativo di controllare i processi economici e sociali e di gestire gli effetti erosivi prodotti dalla manipolazione tecnica e dal capitalismo (Polanyi).

Scena tratta dal film Panic in Year Zero, regia di Ray Milland, 1962

Su questo piano diventa fondamentale comprendere le forme di legittimazione (giuridicamente mediate) che attendono le scelte e le decisioni del legislatore. A tal proposito, occorre ripensare le condizioni ideologiche che, per limitarci all’Occidente, orientano gli stili di vita nelle nostre società secolari o post-secolari che siano. Tramontato il primato di ogni assoluto teologico, etico o metafisico, capace di disporsi come riferimento universale, è oggi alla “scienza” che chiediamo di elevarsi paradossalmente a “valore” in grado di dare al legislatore indicazioni utili su come prendere decisioni di carattere politico e sociale. La scienza, maturata nel dubbio, si trova così a svolgere una funzione dogmatica (non a caso ci si chiede di avere “fede” e “fiducia” nella “scienza”): gli chiediamo di darci” certezze” in vista di orientare le nostre condotte di vita. Si pensi ancora al nostro periodo di emergenza sanitaria, e come proprio alla scienza (che ha il suo tribunale e le sue procedure), si chieda di fornire indicazioni per governare l’emergenza attraverso strumenti normativi emergenziali.

Sull’altro versante, in tale situazione, la tecnica, stimolata dal capitalismo e svincolata dai rapporti naturali e da ogni valore che non sia la realizzazione di se stessa come scopo, ha visto accrescere infinitamente la propria potenza, ponendosi come principio ordinatore differente dal diritto. Oltretutto, come potenza in grado di realizzare indefinitamente scopi e di soddisfare bisogni, la tecnica inizia sempre di più a servirsi del capitalismo per realizzare i suoi scopi (Irti – Severino). Affermando ormai il suo dominio planetario, ha aumentato esponenzialmente la capacità del lavoro come forza capace di trasformare e manipolare la natura. A questo punto, per un processo già avviato con l’umanesimo, diventa chiara l’inversione del rapporto che l’essere umano stabilisce con il mondo e la natura. Mentre prima il mondo appariva infinito di fronte alla finitezza dell’essere umano, ora quest’ultimo si sente infinito rispetto alla limitatezza del mondo e delle risorse naturali. Il potenziale della ragione, della ricerca, della scienza e della tecnica, liberato da ogni vincolo posto da un ordinamento morale oggettivo, prosegue verso direttrici infinite. Tuttavia, nel rapporto instaurato con la potenza tecnica l’essere umano finisce per dipendere dalle cose che dipendono da lui stesso e dal processo di produzione. Svincolato dalla natura, l’uomo si trova paradossalmente sotto il dominio dei suoi stessi prodotti e artefatti che acquistano una loro indipendenza ed autonomia.

2012, film catastrofico di Roland Emmerich, 2009

Per tali ragioni, secondo alcuni studiosi, a fronte di tali problemi la politica (ormai di respiro globale) non può più permettersi di strutturare il suo agire secondo un rapporto “duale” (la dialettica tra soggetti identificabili in stati, classi, nazioni ecc.) ma deve aprire il dialogo ad un “terzo” soggetto (la natura, il mondo, la terra); un soggetto senza voce, ma che chiede comunque di farsi ascoltare, non in quanto “oggetto” ma in quanto “soggetto” parlante. E chi parla in nome del “terzo”? Il portavoce della natura e del mondo è oggi la scienza, sempre più evocata per dare legittimazione alle scelte politiche (il vero conflitto di oggi non è tanto un conflitto ideologico – la lotta per gli interessi – ma epistemologico, anche se l’ideologia può sempre riappropriarsi delle epistemologie). Su questa linea Michel Serres ha ultimamente proposto di sottoscrivere un nuovo “contratto” tra scienziati e terra, rinnovando un “giuramento” di carattere etico e giuridico (Serres). È allora alla scienza che la politica può affidare il compito di salvaguardare il pianeta suggerendo prospettive in ragione della sostenibilità. E ciò incontra anche il piano giuridico, nella misura in cui siamo chiamati concretamente ad affermare i diritti che Norberto Bobbio chiamava di “terza generazione” (vivere in un ambiente non inquinato) e di “quarta generazione” (diritto alla vita delle generazioni future).

Nella misura in cui i diritti si espongono come forza portatrice di umanità a livello universale, diviene allora possibile ripensare una politica in ascolto di un’etica. E non si tratta di un’etica intesa come comando, prescrizione, imperativo categorico, ma come promozione e sviluppo, come apertura a nuove possibilità di esistenza (ciò che permette realmente al soggetto ei ex-sistere, di gettarsi “fuori” di sé e di fare esperienza del mondo). E ciò ci rimanda a un significato del termine ethos che indica, in greco, la nostra dimora nel mondo, il nostro soggiorno terrestre.

Questa concezione, che dal piano delle configurazioni giuridiche e sociali trasmigra in quello delle politiche urbanistiche e che fa appello all’interazione dinamica tra coloro che insieme partecipano alla costruzione dello spazio in cui dimoriamo, lascia dunque intendere un “principio di incompiutezza” come elemento fondamentale di una “comunione imperfetta” che è proprio quella tipica della “città aperta” (Jacobs; Sennet) ovvero, della vita urbana continuamente esposta allo spazio dell’incertezza e dell’indeterminatezza come luogo più tipico e definito del comune dimorare.

Torniamo, dunque, alla città come luogo tipico del modo moderno (ma ancora “tardo-moderno”, “post-moderno” o “iper-moderno”) di dimorare. Proprio il processo planetario di “sconfinamento” e di “deterritorializzazione” (o di “transnazionalizzazione”) registrato negli studi urbanistici, sociologici, economici, politici e giuridici, ci consente infatti di ripensare criticamente, in tutta la sua ambivalenza (e ben oltre le categorie del marxismo), il problema dell’estraniazione; problema soprattutto di chi, non più saldamente “protetto” dalle “sicure” frontiere custodite dal diritto statale, anche senza spostamento fisico (senza il passaggio da un paese all’altro, senza aver valicato alcun confine politico, alcuna frontiera territoriale, nazionale), vive una condizione di “sradicamento”, di estraneità permanente nel “mondo” entro il quale dimora.

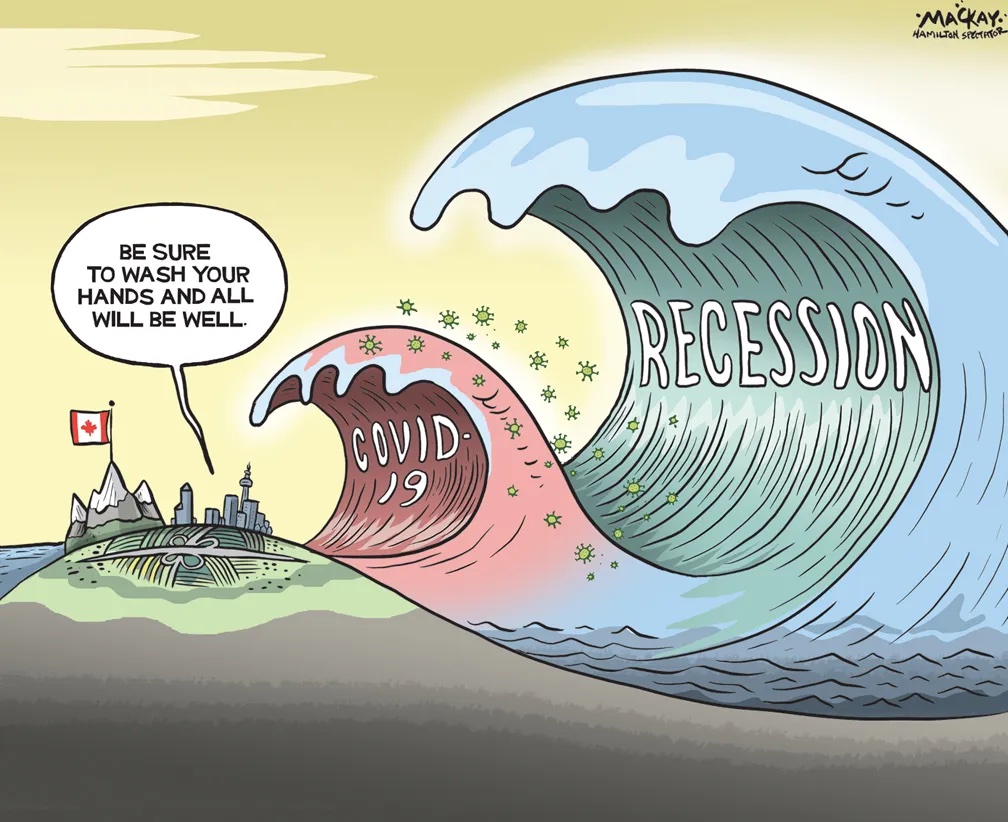

Graeme McKay, 11 marzo 2020

Sul piano urbanistico, ci torna in mente l’immagine di quello spazio «disurbanizzato», «decentralizzato» e, al contempo, «iperconcentrazionato», che già Paul Virilio, nel 1984, riferiva all’«era della non-separabilità»: uno spazio «dromosferico», «nodale», eccentrico rispetto, come abbiamo già visto, alla tradizionale «forma-Stato». Proprio qui, la nostra condizione di “esuli”, oltre il significato giuridico e politico del termine “esilio” (che presuppone uno spazio fisico politicamente e giuridicamente determinato) e al di là delle diverse esclusioni che ancora accompagnano l’edificazione di muri e frontiere, diventa la cifra (simbolica e concreta) di una estraniazione elevata a dimensione globale; un’estraniazione, però, che nella sua esposizione rivela, paradossalmente, un suo ethos, un suo tratto etico fondamentale.

A partire da qui, “dalla parte dell’esule”, possiamo allora pensare, in tutta la sua paradossalità, l’”indisponibilità” di un mondo tanto più “proprio” perché consegnato all’”improprio”, all'”inappropriabile”, all’”indisponibile”, all'”inappartenente”.

E siamo così, in qualche modo, prossimi a quell’idea di «buon vicinato senza intimità» con cui Jane Jacobs caratterizzava la vita metropolitana: un’atmosfera amichevole ma distaccata, espropriata di ogni inclinazione all’appropriazione e all’appartenenza. A partire da qui, da questo stretto legame di reciproca “inappartenenza”, possiamo forse ripensare, paradossalmente, una (cosmo)politica dello spazio urbano; e ciò appare tanto più urgente se ci poniamo sull’onda di quell’esperienza di “sospensione” in cui l’emergenza Covid ci ha inesorabilmente gettati.

07.03.22

Riferimenti Bibliografici

Bobbio N. (2014), L’età dei diritti, Einaudi, Torino.

Durkheim E. (1989), La divisione del lavoro sociale, Edizioni di Comunità, Milano.

Irti N. – Severino E. (2001), Dialogo su diritto e tecnica, Laterza, Roma-Bari.

Jacobs J. (2020), Città e libertà (2016), elèuthera editrice, Milano.

Marx K. (1968), Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino.

Polanyi K. (1974). La grande trasformazione, Einaudi, Torino.

Schumpeter J. (2001), Capitalismo, socialismo e democrazia, ETAS, Milano.

Sennett R..(2020a), Costruire e abitare. Etica per la città (2018), Feltrinelli, Milano

Serres M. (2010), Tempo di crisi, Bollati Boringhieri, Torino.

Schmitt C. (1996), La condizione della scienza giuridica europea, Pellicani, Roma.

Virilio P., Lo spazio critico (1984), Dedalo, Bari.

Weber M. (1948), Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino.

Immagine di copertura: Scena tratta dal film Panic in Year Zero, regia Ray Milland, 1962